Jubiabá, de Nelson Pereira dos Santos, será exibido no cinema do IMS Paulista em 14/8.

Cinema, passado e inter-racialidade

Jubiabá é um filme embebido das romantizações de quem olha para um passado através de um filtro que assegura o conforto quentinho das memórias. “Romantizar”, aqui, é sinônimo de atenuar e primo de idealizar, e tal gesto se esparrama por todo o filme. O circo, por exemplo, é visto pelas lentes de quem sente saudades de um mundo que permitia ilusões inocentes; o cinema – seja o filme, seja a aventura de ir ao cinema – é um signo do que não volta; o bar configura-se no espaço de sociabilidade etílica-musical.

A mais importante das romantizações está, contudo, nas relações políticas, econômicas e, especialmente, afetivo-sexuais entre um homem negro – Baldo, representante de uma coletividade de ex-escravizados da Bahia dos anos 30 – e uma mulher branca – Lindinalva, decadente herdeira do senhorio. Como é deveras comum nas artes brasileiras, o conflito racial e de classe é transposto para a privacidade da cama. É esse o cerne de Jubiabá: o romance dos racialmente contrastantes, as fantasias e fantasmagorias de relações afetivo-sexuais entre homens negros e mulheres brancas.

À luz das discussões da contemporaneidade, ao revisitar um filme feito há três décadas o espectador do IMS irá descobrir o quão enraizada está em Jubiabá uma postura interpretativa do Brasil facilmente localizável no tempo: NPS jamais deixou de pertencer à geração que passou a construir imagens e um imaginário do Brasil entre os anos 1950 e 60.

Algumas manifestações desse paradigma interpretativo abundam em Jubiabá: o prisma pelo qual se retratam as formas de permanência da sociedade escravocrata por meio das relações pessoais; falar do negro, não com o negro, sob o pretexto de atingir o centro dos problemas brasileiros; equivalência entre os signos “negro”, “popular” e “cultura”; manifestação do racismo atrelada ao desejo sexual inter-racial; reconhecimento da importância das religiões de matriz africana, mas muitas vezes trabalhando na chave marxista que faz uma equivalência de religião como ópio do povo.

Se no livro é maior a ênfase no arco de Baldo rumo à liderança dos estivadores, no filme o foco está num “amor puro” que surge na infância e que só mingua quando Lindinalva, então uma prostituta adoentada, deixa de ser vista por Baldo como a materialização do Belo. Assim, o filme de NPS não deixa de ser um documento sobre o Brasil. Não pelo que mostra, mas sim como as escolhas estéticas e discursivas do diretor, inicialmente amparadas sobre a obra de Jorge Amado, nos permitem entender como os lugares raciais brasileiros têm sido elaborados no cinema e como a romantização é moeda corrente desses retratos – do amaciamento da posse sobre o outro num Debret como o de Um jantar brasileiro, de 1827, ao “amor inocente” em Vazante, de Daniela Thomas, em 2017.

Quem olha × quem é olhado

Foi por meio do Cinema Novo que o negro – em especial, o homem negro – passou a ser visto com alguma subjetividade – Moleque Tião (1943) e Também somos irmãos (1949) são exceções, não a regra, nas primeiras quatro décadas de cinema no Brasil. Rio 40 graus (1955) e Rio Zona Norte (1957), do próprio Nelson Pereira dos Santos, são obras pioneiras do que passaríamos a ver pelo cinema brasileiro independente dos anos 1960: um primeiro gesto de positivação do legado negro na formação do Brasil (contrariando o discurso genocida e higienista de João Batista Lacerda e Nina Rodrigues), uma ida ao Brasil real, o povo enquanto coletividade formada por uma maioria negra, uma revisão dos episódios históricos do país, em especial os relacionados à escravidão.

Na década seguinte, quando se rascunha um sujeito negro individualizado, outra questão vem à tona: quem está no contraplano desse homem negro no cinema? A mulher branca. Na década de 1970, tanto nas obras de negros quanto de brancos, a mulher branca é o único contraplano possível para Criolo (Um é pouco, dois é bom, 1970), Jorge (Compasso de espera, 1969/73), Saul (As aventuras amorosas de um padeiro, 1975, que NPS ajudou a trazer à vida na condição de produtor1) e Antonio (Na boca do mundo, 1979) – fenômeno já antecipado pelo cinema americano com Adivinhe quem vem para jantar? (1967).

Mesmo sendo realizado na segunda metade dos anos 80, quando já existiam no panorama intelectual brasileiro as obras de pensadoras como Beatriz Nascimento, Thereza Santos e Lélia Gonzales, Jubiabá subscreve um olhar de adoçamento da mestiçagem e um discurso de absoluta invisibilidade da mulher negra no campo do afeto. Sim, a obra de Jorge Amado, da qual o filme é adaptado, incontornavelmente colocou as bases de roteiro. Aqui, contudo, não falo de enredo, mas sim de olhar, aspecto que salta ainda mais aos olhos quando refletimos que cinco décadas separam a escrita do livro (1934) e a realização do filme (1985/86).

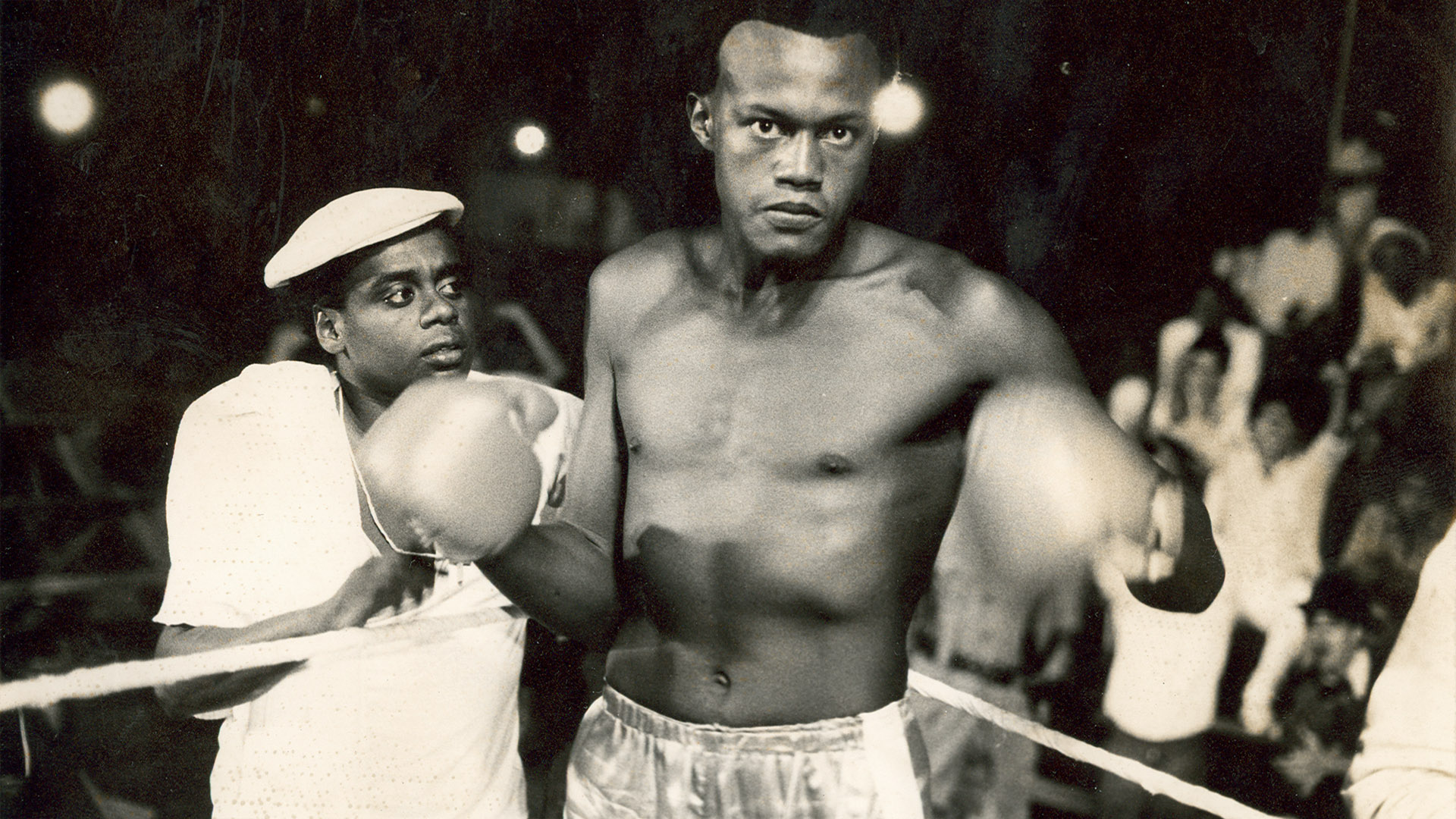

Com perniciosa maestria de câmera e um uso consciente dos temas musicais idílicos na trilha feita por Gilberto Gil, Jubiabá constrói seu discurso de romantização. Plano e contraplano, matéria e sonho, Baldo e Lindinalva. O preto como aquele que deseja, a branca como a desejada. A fotografia de José Medeiros enquadra Lindinalva como uma santa-musa-deusa-ninfa, e Baldo, por sua vez, jamais é filmado como contraplano do olhar dela.

Como contradição é matéria rica e jamais escasseia na história do nosso país, Jubiabá, por outro lado, faz um rico tributo a dois atores negros. A primeira é Ruth de Souza, a atriz mais subaproveitada da história do cinema brasileiro ao lado de Zezé Motta e que em Jubiabá faz uma emocionante participação especial. O segundo é Grande Otelo: ator que representa o elo entre cinco décadas de cinema, ele é o Pai Jubiabá, pai-de-santo retratado pelo filme como a personificação de sabedoria, conhecimento e justiça. São belos os enquadramentos em que vemos Grande Otelo sentado, lendo, tendo atrás de si sempre estante com livros.

Da sequência de abertura das crianças descendo pelo morro – imagens que remetem diretamente a Rio 40 graus – à ida ao samba como espaço mítico – aspecto que atravessa da geração de NPS ao olhar francês sobre o Brasil –, Jubiabá é incongruência, contradição e romantização. Não opera na frequência do olhar maneirista do discípulo Cacá Diegues em Quilombo (1984), mas não menos afetado pelo olhar idealizado de um passado distante.

* Heitor Augusto é crítico de cinema, curador, professor e tradutor. Mantém o Urso de Lata, onde exercita uma escrita que habita as intersecções entre estética, raça e política.

1 Para mais detalhes sobre o papel de Nelson Pereira dos Santos como produtor do primeiro longa-metragem de Waldir Onofre na direção, que até então tinha atuado como ator coadjuvante de diversos filmes da geração do Cinema Novo, consultar LAPERA, P. V. A. Etnicidade e campo cinematográfico. Waldir Onofre no cinema brasileiro dos anos 1970. In: PAIVA, S.; CÁNEPA, L.; SOUZA, G. Estudos de cinema e audiovisual Socine, São Paulo, Socine, 2010.