Os leitores desta coluna sabem que aqui não se dá uma importância excessiva ao Oscar, mas se reconhece o valor da premiação como um sismógrafo das tendências da indústria cinematográfica e de sua permeabilidade às forças culturais, sociais e geopolíticas dos tempos que correm. A qualidade dos filmes, em geral, fica em segundo plano.

Este ano, algumas dessas tendências saltam aos olhos. Antes de tudo, constata-se uma forte internacionalização do prêmio, como se o Oscar começasse a deixar de ser uma celebração do “cinema americano” para se tornar o palco de uma espécie de world cinema – embora ainda dominado pela grande indústria.

Os dois filmes com mais indicações são um mexicano (Roma) e um britânico dirigido por um grego (A favorita). Três dos cinco candidatos a melhor diretor são estrangeiros: o mexicano Alfonso Cuarón, o grego Yorgos Lanthimos e o polonês Pawel Pawlikowski.

Tópicos urgentes

Algumas das produções indicadas nas principais categorias respondem a tópicos prementes de nosso tempo, como a questão racial (Infiltrado na Klan, Green book), a condição feminina (A favorita) e as relações de opressão social e política no Terceiro Mundo (Roma). O fato de todos os citados serem “filmes de época” não deve iludir: por vias indiretas, eles estão falando conosco sobre problemas de hoje.

Do mesmo modo, a inútil “torcida” por este ou aquele concorrente muitas vezes se dá menos por seus valores intrínsecos do que pelos temas abordados. Antirracistas tendem a apostar em Infiltrado na Klan, feministas em A favorita, LGBTs e simpatizantes em Bohemian Rhapsody e assim por diante.

“Aposta”, “palpite”, “favorito”, “azarão”: o vocabulário mostra que este é um período em que a cobertura cinematográfica se parece com as antigas colunas de turfe dos jornais.

Talvez seja mais produtivo esquecer por um momento as chances de cada um no “páreo” e atentar para o que eles nos dizem em termos estéticos e humanos. E estabelecer conexões – deles entre si ou com filmes de outras épocas e latitudes.

A fratura racial norte-americana, por exemplo, é abordada de modo bem diverso em Infiltrado na Klan, de Spike Lee, e em Green Book, de Peter Farrelly. Este último, um road movie que inverte o esquema de Conduzindo Miss Daisy ao colocar um branco como motorista de um pianista negro, insiste no drama da “amizade que vence o preconceito”. Já o filme de Lee de certa forma subverte o buddy movie policial, ao mostrar que a parceria de um negro com um judeu pode ser muito bacana, mas não resolve o conflito racial básico da sociedade norte-americana.

Opressão e afeto

O paralelo inevitável de Roma, de Alfonso Cuarón, é com o brasileiro Que horas ela volta? (2015), de Anna Muylaert. Ambos tratam das relações complexas entre uma empregada doméstica e a família de seus patrões, em que se misturam o profissional e o pessoal, a opressão e o afeto.

À parte o diapasão histórico mais ambicioso do filme mexicano, e todas as outras diferenças de estética e linguagem, há um contraste de tom: melancólico e deliberadamente irresoluto em Roma, assertivo e otimista em Que horas ela volta?, sintonizado com o movimento de inclusão social observado no Brasil nas últimas décadas.

Do ponto de vista especificamente cinematográfico, Roma tem um alcance muito maior, com pelo menos duas cenas antológicas: o parto da doméstica Cleo (Yalitza Aparicio, indicada ao Oscar), num único plano filmado com câmera fixa e foco profundo, e a do quase afogamento duplo no mar, com a câmera à flor da água, intensificando no espectador a sensação de sufoco.

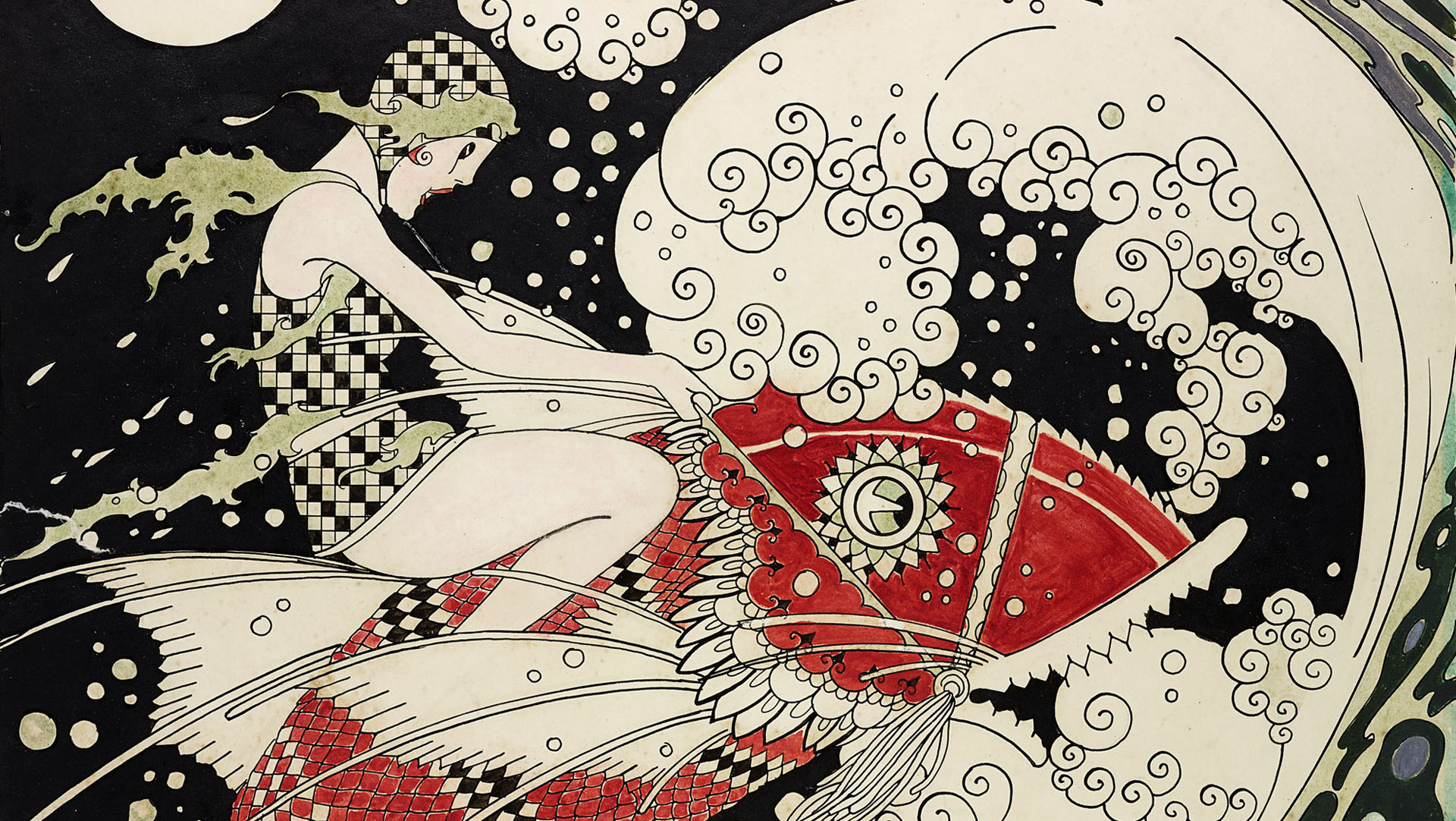

Já A favorita, de Yorgos Lanthimos, deve ser visto no interior de outra tradição, a dos filmes de época em que fervilham dramas e intrigas sob as pompas de uma corte ou de uma aristocracia. Nessa vertente, cuja obra-prima absoluta, a meu ver, é Barry Lyndon (1975), de Kubrick, há outros exemplos interessantes, como A rainha Margot (Patrice Chéreau, 1994) e Elizabeth (Shekhar Kaput, 1999), para ficar nuns poucos exemplos.

O grande feito do filme de Lanthimos é o de não sucumbir ao peso dos valores plásticos (a imponência da cenografia, a exuberância dos figurinos, o virtuosismo da iluminação). Com a ajuda de suas três enérgicas atrizes (Olivia Colman, Rachel Weisz e Emma Stone), ele mostra a carne e o sangue que pulsam por baixo de todas aquelas rendas e babados.

Tudo somado, o Oscar não deixa de ser uma festa. E, como toda festa, não deve ser levada a sério demais. Mas, já que “torcer” não custa nada, seria espetacular se uma mexicana de origem indígena (Yalitza Aparicio) ganhasse o prêmio de atriz no momento em que o presidente dos EUA quer construir um muro para barrar a entrada dos vizinhos do sul.

…

José Geraldo Couto é crítico de cinema, jornalista e tradutor. Publicou, entre outros, André Breton, Brasil: Anos 60 e Futebol brasileiro hoje, e participou com artigos e ensaios dos livros O cinema dos anos 80, Folha conta 100 anos de cinema e Os filmes que sonhamos. Veja textos da coluna semanal sobre cinema que assinou no Blog do IMS entre setembro de 2011 e dezembro de 2018.

Conteúdo relacionado

No covil do inimigo (Infiltrado na Klan), por José Geraldo Couto | Blog do IMS

Que horas ela volta?, a arquitetura como drama, por José Geraldo Couto | Blog do IMS