A antiguidade criando seus Odins, seus Netunos e o próprio Júpiter [sem esquecer os orixás da Africa], tão cheios de vícios e fraquezas além das virtudes, estava muito mais próxima da verdadeira natureza humana do que os deuses invisíveis e triplicados das catacumbas. (Autor desconhecido)

Conheci Mario Cravo Neto (1947-2009) em 1973, num evento organizado em São Paulo pela empresa de turismo da Bahia. Mariozinho tinha criado um mega audiovisual sobre a Boa Terra, uma projeção com oito projetores em sincronia, um espetáculo de sensibilidade à flor da pele. O tema era “um dia na Bahia”, e obviamente se iniciava no amanhecer e ia até o crepúsculo. Uma sucessão frenética de imagens mágicas inspiradas, loucas, insanas, velozes, borradas, fora de foco e intercaladas por imagens estáticas superfocadas, possivelmente até feitas com uso do tripé, com uma trilha sonora de arrepiar. Miles Davis, quase o tempo todo. Terminava num céu azul intenso de crepúsculo com lua crescente e estrelas, que ia pouco a pouco se tornando amarelo, laranja, róseo e por fim violeta, ao som daquele fantástico vocal feminino do final de Dark Side of the Moon. O álbum mítico do Pink Floyd tinha sido lançado poucos meses antes e Mariozinho, antenado na Bahia, já se apropriara dele. Assim foi meu primeiro encontro com a fera!

Menos de seis meses depois desse encontro me mudaria definitivamente para Salvador. Dessas coincidências da vida que não se explica, fiquei numa casa que era praticamente vizinha à de Mario, na Boca do Rio, um bairro bem popular da cidade que atraía também muita gente alternativa do Brasil e do mundo. A casa do Mariozinho atravessava toda a quadra e tinha, nos fundos, seu ateliê e seu estúdio, com um enorme portão que dava para a minha rua, quase em frente à minha casa; menos de 30 metros havia do portão dele ao meu. Minha casa ficava sobre a duna que dava para o antigo Aeroclube da Bahia e, galgando-a, se descortinava o mar da Praia da Armação. A rua que separava minha casa da dele era de areia, sem pavimentação, e em pouco tempo se formou um caminho nessa areia, uma trilha bem visível ligando portão a portão, escavada pelo constante ir e vir nas madrugadas adentro. Muita música, papos, discussões intermináveis sobre fotografia e tudo mais. Comecei a usar o laboratório dele por algum tempo até montar o meu, ele os chamava de “nossas naves”, e de fato tinha tudo a ver, porque o tempo/espaço dentro delas era outro e a navegação quase constante.

Tinha acabado de completar 26 anos e ele faria 27 dali a alguns meses. Com essa idade a gente estava ainda aprendendo, ele tinha feito pouquíssimas exposições de fotografia, mas várias de artes plásticas - escultura, que na época era a sua atividade predominante. Nos tornamos uma espécie de irmãos em armas (as câmeras), e naquela parceria de darkroom a darkroom iniciamos uma competição, um desafio saudável para ver quem conseguiria extrair o máximo de qualidade de um papel fotográfico nacional da Kodak, o mais banal, um brilhante de peso simples, tão fino que quando secava se enrolava todo e ficava parecendo um canudo. Usávamos para secá-lo uma esmaltadeira enorme que Mario havia trazido de Nova York em 1968, uma carcaça de metal com resistências elétricas dentro, e uma lona de algodão sob forte pressão que abraçava a cópia voltada com a emulsão para baixo, colada com água numa placa belíssima de aço com um tratamento químico que a deixava como um espelho perfeito e flexível. Antes de pressionar a cópia se tirava o excesso de água com um rolo de borracha. Era uma traquitana que espantaria um jovem de hoje nascido na era digital.

Tínhamos o mesmo equipamento, a velha Nikon FTN, porém com objetivas diferentes, e então vivíamos trocando as lentes num uso comum. Nessa época Mario ainda fotografava somente no formato 35mm e era um ávido street photographer. Muito da obra dele em 35mm é inédita, devido ao grande sucesso que veio a ter depois com o trabalho em médio formato, muito mais conhecido, que eclipsou seus trabalhos mais antigos, ainda merecedores de serem descobertos. Nessa época eu ainda buscava um caminho na fotografia, me limitava ao meramente documental, mas era muito bom no laboratório, buscava a perfeição técnica obsessivamente, o que exige dedicação e organização. Mario era exatamente o contrário. Caótico, bagunçado, revelava meio apressadamente querendo ver logo o resultado, mal o negativo secava já começava a ampliar alguns, deixava as cópias de contato para depois, às vezes nem fazia e sabia disso, vivia murmurando nos cantos “preciso me organizar!”. Eu ouvia isso dele sempre, várias vezes ao dia, e era bem engraçado, mas seu olhar parecia desconhecer qualquer limite. Era como o de uma ave de rapina, um lince, sei lá, conseguia de cenas banais o máximo, algo que o melhor termo para definir seria “sabedoria visual”. Nisso possuía uma presença de espírito, uma esperteza na captação da fotografia que até então eu desconhecia, tinha muito a ver com seu pensamento que não era nada racional, disciplinado. Levava a coisa muito como um músico de jazz quando improvisa, via o que quase ninguém via, era como se enxergasse o “sagrado do instante”, os delírios das delícias sutis da luz.

Mario sempre foi meio filósofo nato, um pensador totalmente não convencional, e sua postura na vida e no olhar era de uma liberdade sem restrições. Como poucas pessoas que conheci, sabia e aceitava o que não sabia, o que não dominava, mesmo as coisas mais racionais. Em pouco tempo se espelhou na minha rigorosidade técnica na manipulação dos processos de revelação, começamos a competir nisso e era uma delícia, madrugadas adentro um indo na casa do outro mostrar algum resultado. Quantas vezes o vi adentrar minha casa com uma cópia ainda molhada na mão, com a mais pura felicidade estampada na face no meio daquela vasta cabeleira e barba enorme, como um profeta enlouquecido brandindo aquele papel molhado pingando água pela casa!

Meu laboratório, ainda em processo de finalização, tinha uma enorme lona plástica preta cobrindo a janela da frente que dava para a rua. Quando começava a amanhecer formavam-se constelações de estrelinhas que logo se tornavam pequenos sóis, e aí eu tinha que parar com o trabalho. Saía de casa e socava a parede que era o estúdio dele e dava para a minha rua. Mario saía pelo portão com a barba cheia de revelador, ainda de avental, e íamos para a praia que ficava a uns 300 metros, tomávamos um banho para despertar e tirávamos um cochilo na areia até que o sol viesse incomodar. Muitas vezes ajudávamos os pescadores em arrastões e fotografávamos, na luz da manhã, aquelas mãos negras juntas dos peixinhos brilhantes como prata pura presos na rede (uma foto dele que me lembro). Mario tinha no seu quintal uma grande caixa d’água de concreto sobre pilotis, devia conter uns 10 mil litros. Bem sob a caixa, uma válvula com uma abertura de umas cinco polegadas que, acionada, fazia precipitar um tal jorro d’água que parecia esmagar a cabeça, despertando todos os poros do corpo, ao ar livre, sem paredes para proteger da brisa… Era um arrebite natural, tirava qualquer sono, o recurso era muito usado também no meio da madrugada, quando o sono começava a prejudicar os trabalhos.

Nesse tempo Mario era um curinga na fotografia. Fotografava tudo, mas nas artes plásticas já havia encontrado uma linguagem, tinha um trabalho experimental e maiúsculo na escultura, algo que para ele não era fácil com o pai que tinha, embora fossem amorosos colegas. Usava muito a fotografia para documentar os seus trabalhos, com todo esmero possível, e durante um tempo navegava oscilando entre uma arte e outra. Numa breve fase chegou ao ponto de amalgamar uma com a outra e, paulatinamente, a fotografia passou a ter uma leve predominância, até ultrapassar e se firmar como linguagem exclusiva da manifestação dos seus sentimentos, sonhos e delírios. Mesmo assim, nos momentos em que a escultura predominava, ele fotografava muito mais do que muitos fotógrafos. Logo se empenhou numa luta para se organizar diante das exigências da fotografia, que cada vez mais ocupava seu tempo de vida. A fotografia era complicada e trabalhosa na era analógica. Exigia, além da liberdade e a despojada loucura da captação onde o olhar liberto flanava até selecionar no pequeno quadro o que almejávamos, a disponibilidade precisa de um químico, um carinho de cozinheiro e um cuidado cronometrado sem erro.

Mario foi se vestindo de fotografia obsessivamente, em um momento que coincidiu com a entrada dele num progressivo processo de um selvagem período de sua vida, onde sonhos e realidade se confundiam. Ele começou a incorporar um “viver a arte” em período integral, achava que o cansaço e o sono eram depressão, e usava de todos os artifícios possíveis para combater esses efeitos tão naturais. Ele não admitia a fadiga e jogava com o limite do corpo, causando paranoias delirantes de um tal jeito que assustava as pessoas próximas. Andava em alta velocidade pelas avenidas de Salvador numa competição com ele mesmo, fotografava alucinadamente mais de dez filmes de 36 poses por dia, e queria revelá-los e copiá-los durante a noite até a mais completa exaustão. Deixei de andar com ele de carro após ser advertido pelo seu próprio pai que a loucura em que estava era perigosa e contagiosa. Isso foi num crescendo tal que, em 1975, encontrou seu final na forma de um poste de concreto numa curva mal feita a 120 km por hora.

Fui visitá-lo num quarto do Hospital Português, com as pernas quebradas, o mesmo onde viria a falecer 34 anos depois. Mesmo após uma complicada cirurgia ortopédica, já no leito do quarto do hospital ele estava com uma câmera na mão e fotografava tudo e todos. Ao me ver ali foi logo me dizendo que Jimi Hendrix tinha acabado de sair do quarto. Durante todo o processo alucinatório que antecedeu o acidente ele tinha feito de Hendrix uma espécie de alter ego. Naqueles muitos dias passados no hospital a loucura foi lentamente cedendo, se esvaindo e, da euforia inicial, Mario passou a certa placidez conformada, pensativa. Tenho uma foto que fiz dele nesse momento, já no quarto da casa dos pais, para onde foi levado. Ele com um gravador de som enorme, fones de ouvido, o equipamento fotográfico ao lado e uma mesa de luz no colo. Sempre trabalhando. Acho que ali nasceu ou foi gestado o Grande Fotógrafo.

[clique na miniatura à direita para ver a imagem ampliada]

Mario Cravo Neto, 1975 (foto de Vicente Sampaio)

Mario Cravo Neto, 1975 (foto de Vicente Sampaio) Mario Cravo Neto, 1975 (foto de Vicente Sampaio)

Mario Cravo Neto, 1975 (foto de Vicente Sampaio) Mario Cravo Neto, 1975 (foto de Vicente Sampaio)

Mario Cravo Neto, 1975 (foto de Vicente Sampaio) Mario Cravo Neto no estúdio, 1975 (Fotos: Autor desconhecido / Vicente Sampaio)

Mario Cravo Neto no estúdio, 1975 (Fotos: Autor desconhecido / Vicente Sampaio)A recuperação foi lenta. Mesmo de muletas ele tentou voltar à fotografia de rua, me pedindo para acompanhá-lo dirigindo o carro. Saímos várias vezes pelas ruas de Salvador e logo ele percebeu a limitação de movimento que o impedia de fazer as mesmas coisas de antes. Os médicos não realizaram bem o processo ortopédico, tanto que ele teve que fazer outras cirurgias corretivas ao longo da vida. Esse acidente foi um divisor de águas no trabalho dele, do qual surgiu, num longo processo, o estúdio como opção óbvia de continuar produzindo e dar vazão àquela compulsão criativa. Mario tinha perdido quase todo seu equipamento Nikon no acidente, mas ele ainda tinha uma Nikon velha, a sua primeira, sem lentes. Uma de suas objetivas mais queridas, uma PC Nikkor 35mm, estava emprestada comigo e a devolvi no hospital. Seu avô, Mario Cravo, deu a ele uma velha Rolleiflex e, já em sua casa, começou a inventar objetos para fotografar contra um fundo cinza que era uma chapa de zinco velha. Fotografou também pessoas próximas, um ajudante e alguns amigos. O formato médio era uma novidade para ele e a Rolleiflex tinha sido o grande instrumento de Pierre Verger, que era bem íntimo da família Cravo. Mariozinho foi se entusiasmando com os resultados. O negativo era maior e necessitava mais cuidados para colocar no carretel, menos fotos, um processo mais lento do início ao fim.

Como a vida cotidiana é salpicada de muitos pequenos incidentes, e alguns acidentes, mesmo depois do grande acidente que o imobilizou por um tempo aconteceram duas coisas muito determinantes na orientação de sua trajetória na fotografia de estúdio. A primeira, um incidente, foi um simples passarinho que fez um ninho lá no ateliê, usando os fiapos de fibra de vidro de uma escultura sua que repousava no local. Mario fotografou o ninho, composto de uns 70% da fibra e o resto de palha de capim, mas não gostou do resultado da imagem. Alguma coisa faltava e ele logo decidiu que o fundo é que não estava bem. Ele sempre me falava do estudo portátil do Irving Penn e daquela lona que ele usava como fundo em várias partes do mundo. Encasquetou que queria fotografar o ninho com uma lona velha de fundo. Depois de muito procurar inutilmente em Salvador, pois ninguém queria ceder a sua lona, nem barraqueiros da feira, nem saveiristas, ele comprou uma novinha e a trocou com um feirante por sua lona velhíssima, remendada e puída. Essa foto do “Ninho de fiberglass”, que encantou Aracy Amaral, foi exposta na Pinacoteca do Estado de São Paulo com a presença do próprio ninho e o fundo de lona. Foi uma transição bem evidente entre seu trabalho de artes plásticas e a fotografia. O ninho foi seu primeiro personagem, um ninho quase artificial, uma pequena escultura feita por um diminuto artista emplumado, que liberou o artista fotógrafo para a fotografia exclusivamente.

A segunda, um acidente mesmo, começou com um trabalho que me pediram e que não pude fazer porque estava com viagem marcada. Passei para o Mario. Era um bom trabalho, um designer de móveis de São Paulo que queria fotografar mesas sofisticadas em pleno gramado do Jardim de Alah, sob os coqueiros e com o mar ao fundo. Como eram fotos que exigiam médio formato e uma grande angular, Mario tomou emprestado de um amigo, Marcos Maciel, um equipamento Hasselblad com uma super grande angular, uma câmera com prisma fotômetro - coisa rara na época, que poucos possuíam. Após ter feito o trabalho que durou alguns dias sempre naquela hora mágica, Mario levou os filmes a um laboratório de uns amigos no Bairro da Federação. Entrou no laboratório apressadamente e deixou as bolsas com o equipamento no carro. Logo alguém deu o alarme: tinham quebrado o vidro do carro e levado todo o material, inclusive uma Leica M5 com 3 objetivas novinhas que ele havia trazido recentemente de NY e mais uma Nikon, além de fotômetros, lentes, filtros e toda aquela parafernália, num montante de uns 15 a 20 mil dólares, por baixo, naquela época. Mario acionou um policial civil conhecido, que se comprometeu a encontrar o equipamento em troca de um fusca que ele queria usar como táxi. O policial e mais dois agentes foram apertando o cerco de um tal jeito que encontraram o esconderijo num vale próximo ao local do roubo, e chegaram ao equipamento.

Quando retornei a Salvador, dias depois, Mario foi me pegar no aeroporto e a primeira coisa que me disse foi que tinham encontrado o equipamento, me convidando a passar em seu estúdio para ver. Entramos na casa dele pela porta da frente e andamos até chegar ao quintal e ao estúdio. O equipamento estava todo arrumado sobre a tal lona velha, disposto como naqueles catálogos tão convidativos dos fabricantes de câmeras fotográficas, em fileiras que seguiam uma hierarquia de importância. Lá estavam a rara Hasselblad de prisma com fotômetro, a grande angular, a Leica com as lentes todas, a Nikon e suas objetivas (de um amigo dele que o ajudou no trabalho), os fotômetros, os filtros e as miudezas, até uma tesourinha. Todos enegrecidos, calcinados, carbonizados, como numa cena horrorosa de guerra. Com o cerco se fechando, o larápio, acuado, queimou todo o equipamento. Mario estava sem grana, aquilo era um imenso prejuízo de qualquer um se desesperar. Porém Mario, o grande Mario Cravo Neto, exibia o equipamento todo naquele fundo de lona velha e o fotografava, transmutando aquela perda em arte, como um alquimista, um demiurgo, um ancestral das cavernas rabiscando nas paredes sua magia propiciatória. Essa obra também foi parar na Pinacoteca. Dali em diante se dedicaria apenas à fotografia, a escultura tornou-se passado. O mais pitoresco da história toda foi ver os tais policiais saindo do estúdio de Mario numa noite, em fila indiana, cada um carregando uma foto conceitual de chamas sobre relva, montadas em chassis de madeira que ficavam na parede do laboratório. O fusca/táxi tinha virado fumaça. Como agora é um trabalho raro, espero que eles o tenham conservado.

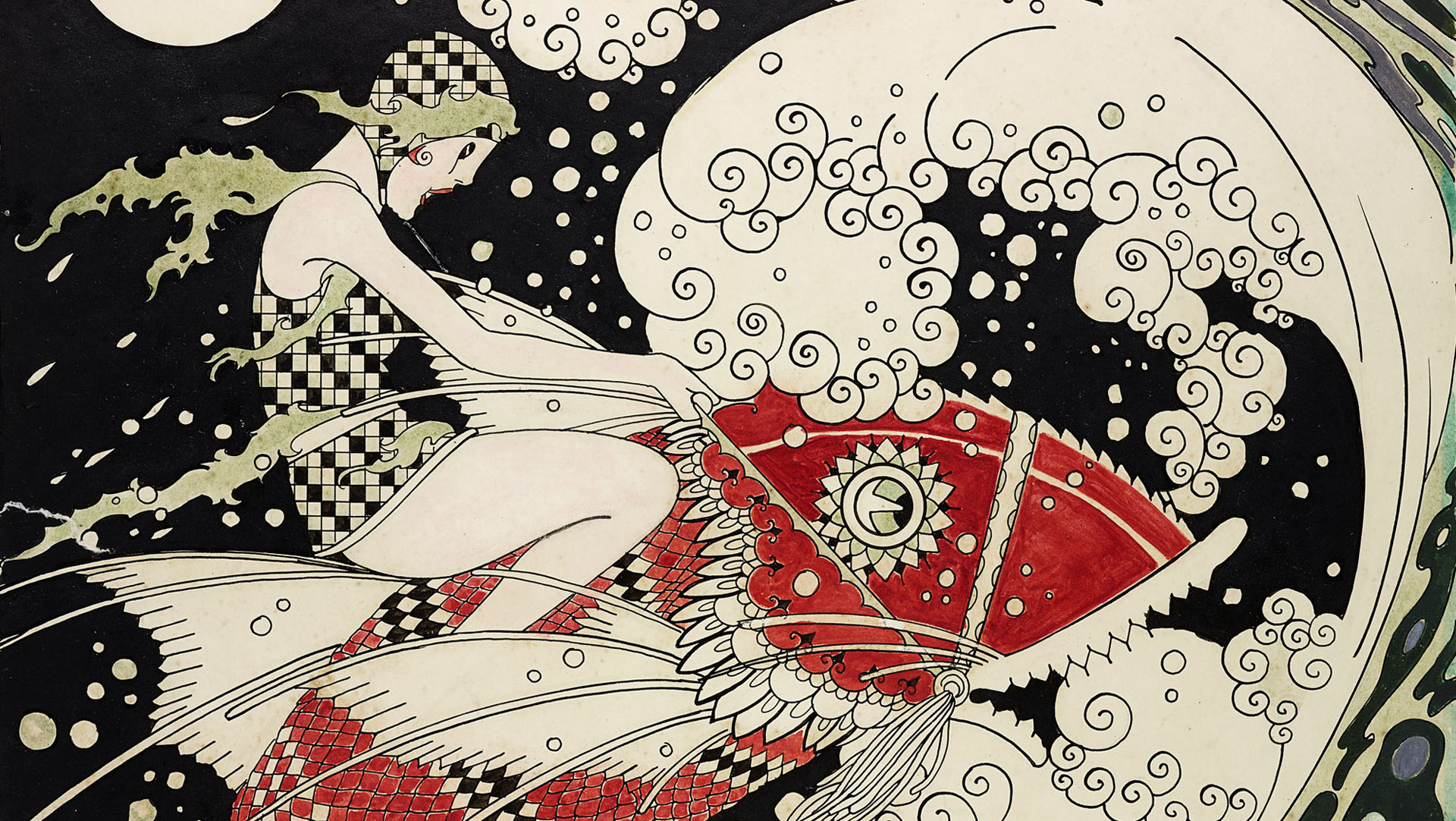

Vários personagens foram passando diante da sua lona e cada vez mais. Começou a inserir objetos nas mãos e ao lado dos modelos, depois animais. Foi percebendo com aguda intuição os simbolismos que surgiam como rituais mágicos, sutis descobertas levavam a outras, e foi natural descobrir que podia brincar com as máscaras, com as peles, com as texturas, até uma fronteira onírica que ultrapassava qualquer racionalidade.

O acervo Mario Cravo Neto está sob guarda do IMS desde 2015, atualmente em fase de conservação e digitalização. [clique na miniatura à direita para ver a imagem ampliada]

"Deus da cabeça", série Eterno agora, 1988 (Acervo IMCN/IMS)

"Deus da cabeça", série Eterno agora, 1988 (Acervo IMCN/IMS) "Deus da cabeça", série Eterno agora, 1988 (Acervo IMCN/IMS)

"Deus da cabeça", série Eterno agora, 1988 (Acervo IMCN/IMS) "Odé", série Eterno agora, 1988 (Acervo IMCN/IMS)

"Odé", série Eterno agora, 1988 (Acervo IMCN/IMS) Série Eterno agora, 1988 (Acervo IMCN/IMS)

Série Eterno agora, 1988 (Acervo IMCN/IMS)A luz sobre o fundo de lona era bem precária, Mario não possuía equipamento de iluminação, flash, nem luz contínua, fotografava com luz natural, a que entrava pelas laterais abertas do barracão coberto de telhas de cimento amianto que usava como estúdio. Como trabalhava muito com fibra de vidro e resina de poliéster, retirou uma das telhas do teto e a usou como molde fazendo uma tosca telha meio flexível, mas translúcida e difusora de luz, que logo tomou o lugar da original, possibilitando uma iluminação zenital de maior intensidade. Por meio de rebatedores improvisados conseguia uma iluminação de muita qualidade. Esse esquema sobreviveu durante todo o tempo que ele permaneceu nessa antiga casa da Boca do Rio, até final de 1980, quando se mudou para uma casa nova. Grande parte das belíssimas fotografias da série Fundo neutro e meus personagens foi criada assim.

No verão de 1980 eu já não morava mais na Bahia, mas fiquei lá a trabalho de dezembro de 1979 até depois do carnaval de 1980. Mario havia acabado de adquirir um equipamento de médio formato, uma Hasselblad com três objetivas, e estava muito entusiasmado documentando fotograficamente o trabalho de seu pai para o livro Cravo 80, o primeiro livro de Mario Cravo Jr. Fotografava as pequenas peças no estúdio e saía muito pela cidade toda atrás das esculturas que estavam em espaços públicos e empresas. Foi um trabalho que tomou praticamente todo o verão, e ele ainda conseguia frequentar todas as festas que culminavam no Carnaval, o trabalho e a farra entrelaçados, e na farra a fotografia também mandava. Nos intervalos de descanso aproveitava para fotografar amigos e os ajudantes que estavam próximos, no fundo de lona. Muitas dessas fotos feitas sem pretensão nenhuma, nesses momentos entre os agitos, se tornaram eternas. Nunca percebi em Mario uma intenção racional, um desejo, um propósito consciente, uma antecipação, um projeto idealizado a ser feito. Tudo foi acontecendo espontaneamente e evoluindo de maneira natural, cada vez experimentando mais. O Fundo neutro e meus personagens se desvelava pelo trabalho constante como uma torrente, já estava lá na mente e no coração. Era característica também sua economia de meios. Mario vivia numa casa bem simples, seu estúdio era, na melhor das palavras, primitivo. Seu “sistema” de iluminação teria horrorizado profissionais, mas dentro dessa precariedade ele extraia o máximo, a magia que brotava do talento, simplesmente!

Mesmo com toda a sua técnica e a sua sensibilidade Mario nunca teria feito um trabalho de tal magnitude se não fosse, também, um homem do povo. Apesar de pertencer a uma certa elite na Bahia era, como seu pai e os amigos Carybé, Verger, Jorge Amado e outros, muito próximos do povo, das ruas e dos becos, das roças que ainda havia no meio da cidade onde vicejava a verdadeira cultura baiana, aquela telúrica, que vinha do fundo da terra, do fundo das águas, que vinha da África. Ele dominava instintivamente a linguagem verbal e gestual do seu povo, suas idiossincrasias, vivia imerso nela, não tinha nenhum preconceito. Tudo era muito natural e espontâneo, frequentava botecos de beira de estrada, barraquinha que vendia carvão e batida de gengibre, como aquela do Mestre Agostinho, um senhor sempre sorridente que também vendia charutos.

Mariozinho captou o inconsciente coletivo da sua terra, de seu povo, de seus deuses. Além da sua formação cultural ocidental, era parte também de todo aquele “oriente” baiano, daquele mistério. Mergulhava nas suas próprias águas e amava, amava muito aquele todo à sua volta, que o envolvia como um abraço de mãe.

Vicente Sampaio, 70 anos, nasceu em Pirassununga (SP). Fotógrafo desde 1969, foi vizinho, parceiro profissional e amigo de Mario Cravo Neto na Bahia. Desde 2012 vive em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira (SP).