A extinta favela da Catacumba foi, em 1961, cenário das fotos de Gordon Parks para a revista americana Life em reportagem que virou polêmica, provocou resposta à altura de Henri Ballot em O Cruzeiro e deu origem à exposição O caso Flávio, em cartaz na Pequena Galeria do IMS Rio.

O fim da Catacumba

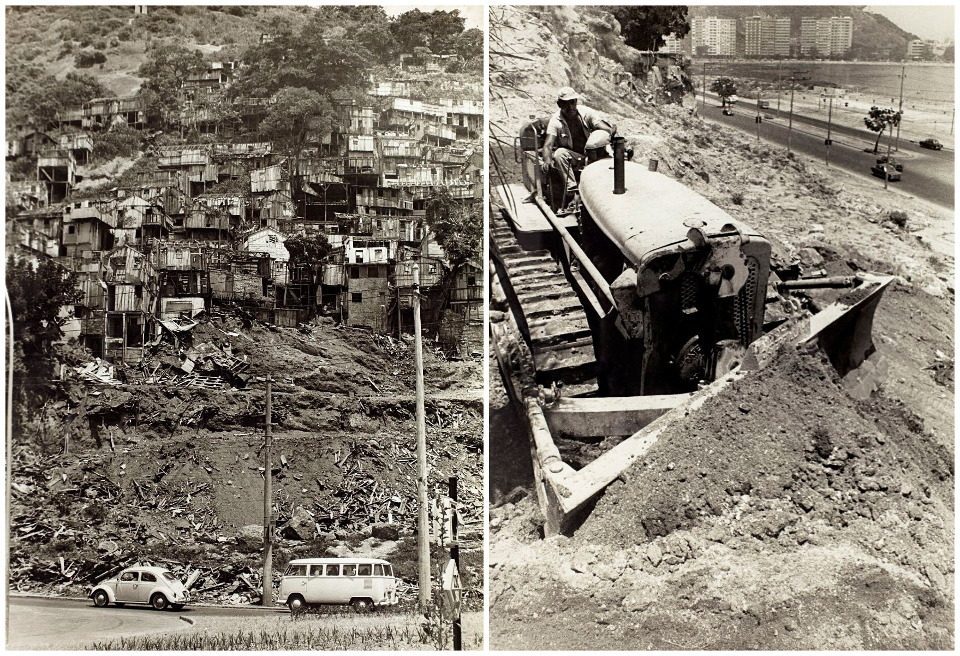

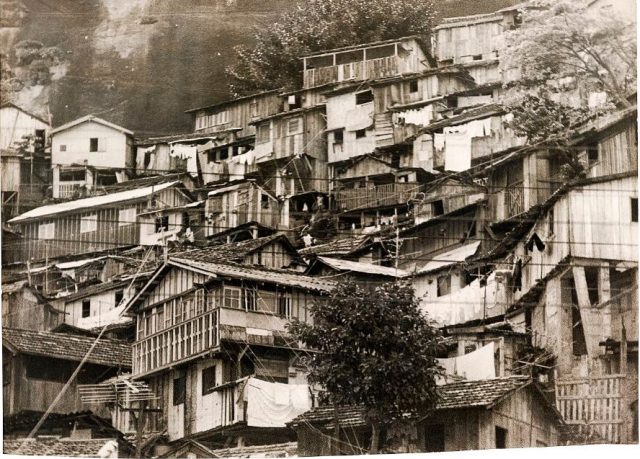

Duas fotos do arquivo dos Diários Associados no Rio, agora no acervo do IMS. Na primeira, um fusca e uma kombi na avenida Epitácio Pessoa, sob os olhos da favela da Catacumba. Na outra, de fevereiro de 1971 – a única em que aparece a água da Lagoa, com o trânsito ainda ralo da mesma Epitácio Pessoa -, um caterpillar conclui o trabalho dos ‘colegas’ que botaram a favela abaixo um mês e meio antes. Entre estas duas imagens, outras nove fotos fazem a crônica de agonia que foram os últimos tempos daquela comunidade na encosta sudoeste do Morro dos Cabritos (do outro lado, está o Bairro Peixoto, em Copacabana).

Um Estado inepto, sem políticas educacional e de saúde (inclusive porque as classes com influência política têm planos de saúde e podem pagar escolas particulares e assistem indiferentes ao sucateamento dos hospitais e do ensino público), sem políticas de emprego, transportes e muito menos habitacionais (tão especialmente necessárias num lugar com grandes contingentes de brasileiros – o que nem de longe quer dizer cidadãos no usufruto de todos os direitos a estes inerentes – egressos da condição de cativos), esse Estado, portanto, primeiro ignora o início da ocupação caótica do espaço urbano, insalubre e ambientalmente desastrosa, por maiorias por ele mesmo deixadas ao deus-dará. Para depois resolver "sanear" as zonas de onerosos IPTUs incomodados com a vizinhança miserável.

O que deus-dá é madeira. Madeira e "zinco". Que diferença das atuais favelas - alvenaria, eletrodomésticos. Ali é tudo precariedade e improviso, de madeira. Que não vai resistir ao aguaceiro de maio de 1959 nem aos incêndios de 1967 e 1968. Das águas, o que se salvou foram as trouxas e o Cristo no Monte das Oliveiras; do fogo, o tambor; dos tratores, a boneca com as vísceras de crina à mostra.

(Clique na miniatura à direita para ampliar cada fotografia)

Arquivo Diários Associados/Acervo IMS

Arquivo Diários Associados/Acervo IMS Arquivo Diários Associados/Acervo IMS

Arquivo Diários Associados/Acervo IMS Arquivo Diários Associados/Acervo IMS

Arquivo Diários Associados/Acervo IMS Arquivo Diários Associados/Acervo IMS

Arquivo Diários Associados/Acervo IMSAs fotos mostram as várias pequenas remoções antes da definitiva de 1970. Eis os primeiros caminhões. Em meio ao incêndio de 1968, um corpo estranho, uma estranha construção muito esmerada, um "chalé alpino", provavelmente de algum operário mais qualificado da construção civil; tudo conforme o manual: vigas, caibros, travessas, caixilhos, vidraças, um guarda-corpo – tudo também madeira, mas que sobreviveu e está na foto de setembro de 1970. As imagens da bicicleta e do tambor, ambas de outubro, mostram o futuro, paredes de alvenaria. Tarde demais: logo depois, houve uma desratização pela Saúde Pública – e, em seguida, a decisão de arrasar a favela imediatamente. A foto da boneca diante dos barracos desmantelados é de 30 de dezembro de 1970. Que irônico ano-bom de incertezas, insegurança e sensação de fragilidade deve ter sido aquele para aquela gente.

(Clique na miniatura à direita para ampliar cada fotografia)

Arquivo Diários Associados/Acervo IMS

Arquivo Diários Associados/Acervo IMS Arquivo Diários Associados/Acervo IMS

Arquivo Diários Associados/Acervo IMS Arquivo Diários Associados/Acervo IMS

Arquivo Diários Associados/Acervo IMS Arquivo Diários Associados/Acervo IMS

Arquivo Diários Associados/Acervo IMSNo início do século XX, o que ali havia era uma chácara chamada "da Catacumba", pertencente a uma certa d. Carolina de Freitas Amaral, baronesa da Lagoa, pia senhora, membro eminente da irmandade da Ordem Terceira do Carmo, que, morta em 1920, tinha transferido em testamento a titularidade da propriedade para seus ex-escravos. O início da ocupação desordenada do terreno se deu na década de 1930, intensificando-se nos 30 anos seguintes. O Jornal de 1º de abril de 1969 fala em 15 mil almas vivendo ali, mas o Jornal do Brasil de onze dias depois fala em 25 mil, morando em 6 mil barracos, o que parece exagerado, se se considera a área do atual Parque da Catacumba. Mas como saber, se os jornais são feitos como se sabe que são feitos e o Estado não informa porque, omisso e ausente, não sabe?

Total, em 1962, Carlos Lacerda, governador do então Estado da Guanabara, começou a pensar em remoções. Além da Catacumba, havia ainda, em torno à Lagoa, a comunidade da ilha das Dragas (sobre um enorme assoreamento que, da margem-Leblon do canal do Jardim de Alá, avançava sobre o espelho d’água. É de notar que o assoreamento da margem ipanemense se manteve, é a ilha em que está um clube para sócios de elevado poder aquisitivo, o Caiçaras.) Ao lado das Dragas estava a imensa favela plana da Praia do Pinto, que se espraiava 200 metros Leblon adentro, a partir do U formado pela rua Humberto de Campos, a avenida Afrânio de Melo Franco e o Clube de Regatas do Flamengo, chegando à favela do Largo da Memória, próximo ao atual cruzamento da avenida Bartolomeu Mitre com a estrada Lagoa-Barra, esquina então inexistente. A Bartolomeu Mitre era contínua, porque a rua Mário Ribeiro ainda não estava ligada à avenida Padre Leonel Franca.

Fora do entorno da Lagoa, as comunidades que se planejava erradicar eram a do morro do Pasmado, em Botafogo, e a da rua Macedo Sobrinho, no Humaitá.

(Em 1957, fora inaugurada no Leblon a Cruzada São Sebastião, construída por iniciativa de d. Hélder Câmara, então bispo auxiliar da arquidiocese do Rio. Em seus 910 apartamentos dos dez blocos de sete andares cada, abrigaram-se então cerca de 3 mil ex-moradores da vizinha Praia do Pinto.)

Os trabalhadores dentre esses 3 mil tiveram a sorte que os demais não teriam, a de permanecer próximos aos locais de trabalho que zonas onde circula dinheiro oferecem. Só na Praia do Pinto, aquando da sua extinção em 1969, doze anos depois da inauguração da Cruzada, ainda morava uma massa flutuando conforme a fonte entre 9 e 15 mil pessoas. Estas e as das outras cinco favelas extintas foram removidas para os subúrbios de Bonsucesso (Nova Holanda), Penha (conjunto do Quitungo), Cordovil, Campo Grande (Nova Aliança e Paciência), ou bairros inventados e implantados ad hoc, Vila Kennedy e Cidade de Deus. “Lixem-se com as distâncias e a qualidade do transporte” - é o que parece pensar o Estado. Ou antes: o Estado, a sociedade geral, não pensam naquela gente, não lhes interessa a mínima, ela que fique longe, não estorve a vista, invisível; só apareça para o serviço, pela entrada de serviço. E por ela desapareça.

Agora, quantos de fato ficaram lá em cima é que são elas.

Numa cidade em que os transportes coletivos para pobre são historicamente precários, revoltantes, a gente tem que, antes de mais nada, procurar estar perto o quanto possível de onde é defendido o leite das crianças. Ora, se a administração pública ignora e abandona o grosso da população à própria sorte, o bicho-homem dá seu jeito: constrói ele próprio, para si próprio, a cidade. Que, ao longo da construção, vai-se tornando aleatória mas logo estrategicamente labiríntica, impenetrável pelo Estado que lhe deu as costas, na prática, inexpugnável. E na cara de vivendas de IPTU altíssimo, portanto, onde mais dinheiro circula e mais trabalho se oferece. Exemplos? A Rocinha, que brotou do chão feito fungo, o Parque da Cidade e o Vidigal. Mas também a Tavares Bastos, o Pereirão, Guararapes, Cerro Corá, o Morro Azul, Dona Marta, Chapéu Mangueira, Pavão-Pavãozinho, Cantagalo, para ficarmos na Zona Sul.

O fusca, a kombi de sempre, passam e não veem. Ninguém olha lá para cima, são fotogramas apagados da fita, ninguém vê. Ninguém via. Até que esses enormes bolsões em que o Estado não quis entrar e agora quer e não pode, não consegue, foram tornando o Rio uma das rotas de passagem ideais para o tráfico de entorpecentes. Que nem se produzem aqui, nem se destinam majoritariamente, nem muito menos, ao consumo indígena. (“Os dois mercados básicos” [do negócio drogas], escrevia César Maia na Folha de S. Paulo de 31 de outubro de 2009, “eram, e são, os EUA e a Europa [...] Os corredores de exportação para os EUA são vias diretas [...] via cartéis mexicanos. Mas no caso da Europa sempre foram necessárias plataformas intermediárias. No caso do Brasil, nas cidades com aeroporto ou porto internacionais, como o Rio, em especial, que tem os dois [...]”)

E aqui temos o cenário de guerra em que os quartéis-generais do inimigo estão nesses bolsões – e em que a cruz mais pesada quem carrega são os de sempre, é claro, as populações "civis" desses lugares. Os eternos sísifos, filhos desta república desnaturada, netos dos donos daquele Cristo do monte das Oliveiras, daquele tambor, daquela boneca desventrada.

(Com Andrea Wanderley)

- Cássio Loredano é caricaturista e consultor do IMS