As fotos feitas por Albert Frisch na Alta Amazônia entre 1867 e 1868 fornecem excelentes pistas para se pensar o passado e o presente da região. O álbum com 98 imagens, comercializado à época por Georges Leuzinger e recentemente adquirido pelo Instituto Moreira Salles não é apenas um testemunho de como técnicas fotográficas do passado foram empregadas em condições climáticas hostis. Mais do que isso, as fotografias de Frisch podem ser lidas como preciosos documentos históricos.

Ao navegar pelos cerca de 1100km que separam os municípios amazonenses de Tabatinga e Manaus, Frisch conferiu imagens visuais a uma série de informações dispersas em relatos redigidos por viajantes como Joahnn Baptist Von Spix e Carl Friedrich Philipp Von Martius. A dupla de cientistas percorreu entre 1819 e 1820 o mesmo trajeto que o fotógrafo cursou anos mais tarde e escreveu, em Viagem pelo Brasil, um dos relatos mais completos sobre a região no século XIX. A partir desse e de outros documentos escritos, sabemos que essa parcela da Amazônia sofria, à época, profundas agitações. Ali, longe das grandes cidades do sudeste do Brasil, a empresa colonial colocava em marcha várias de suas mais importantes aspirações econômicas, políticas e territoriais.

O forte de São Francisco de Xavier de Tabatinga, erguido por volta de 1770 às margens do alto rio Solimões, deu mais tarde origem ao município homônimo que é, até hoje, uma das fronteiras ocidentais do território brasileiro. Apesar de aparecer em algumas ilustrações de Spix e Martius, a primeira foto de Tabatinga foi feita por Frisch.

A tranquilidade dos soldados que figuram nessa foto (acima) dá o tom do momento político que a região vivia no fim do século XIX: com as fronteiras nacionais ainda fluídas e em latente negociação, era necessário erguer instalações militares ao longo do rio Solimões para consolidar pacificamente os limites territoriais. Tal necessidade impunha-se (ao menos em parte) por conta da presença e do trânsito intenso de pessoas de diversas nacionalidades. É o que fica evidente quando analisamos outras imagens de Frisch (abaixo), como a do posto peruano onde hoje encontra-se o município colombiano de Leticia; a dos barqueiros bolivianos nas proximidades de Manaus e, ainda, a dos comerciantes de Nova Granada (Colômbia) que arrimavam em Coari para negociar, à meia distância entre Tabatinga e Manaus.

(Clique na miniatura à direita para visualizar a imagem em tamanho maior).

“Posto militar peruano em Letícia (margem esquerda do rio Solimões), fundado em 1868, onde se propõe a criação de uma colônia de povos indígenas, a 10 quilômetros (aproximadamente) de Tabatinga”. Alto Amazonas ou Solimões, Amazônia, 1867-68. Imagem publicada pela Casa Leuzinger em 1869, no conjunto Resultado de uma expedição fotográfica pelo baixo Solimões ou Alto Amazonas e pelo rio Negro. Fotografia de Albert Frisch / Acervo IMS

“Posto militar peruano em Letícia (margem esquerda do rio Solimões), fundado em 1868, onde se propõe a criação de uma colônia de povos indígenas, a 10 quilômetros (aproximadamente) de Tabatinga”. Alto Amazonas ou Solimões, Amazônia, 1867-68. Imagem publicada pela Casa Leuzinger em 1869, no conjunto Resultado de uma expedição fotográfica pelo baixo Solimões ou Alto Amazonas e pelo rio Negro. Fotografia de Albert Frisch / Acervo IMS “Acampamento de barqueiros bolivianos no porto de Manaus”. Rio Negro, Amazônia, 1867-68. Imagem publicada pela Casa Leuzinger em 1869, no conjunto Resultado de uma expedição fotográfica pelo baixo Solimões ou Alto Amazonas e pelo rio Negro. Fotografia de Albert Frisch / Acervo IMS

“Acampamento de barqueiros bolivianos no porto de Manaus”. Rio Negro, Amazônia, 1867-68. Imagem publicada pela Casa Leuzinger em 1869, no conjunto Resultado de uma expedição fotográfica pelo baixo Solimões ou Alto Amazonas e pelo rio Negro. Fotografia de Albert Frisch / Acervo IMS “Japurá (margem esquerda do rio Solimões). Grande rio procedente de Nova Granada, com barco carregado daquele país”. Alto Amazonas ou Solimões, Amazônia, 1867-68. Imagem publicada pela Casa Leuzinger em 1869, no conjunto Resultado de uma expedição fotográfica pelo baixo Solimões ou Alto Amazonas e pelo rio Negro. Fotografia de Albert Frisch / Acervo IMS

“Japurá (margem esquerda do rio Solimões). Grande rio procedente de Nova Granada, com barco carregado daquele país”. Alto Amazonas ou Solimões, Amazônia, 1867-68. Imagem publicada pela Casa Leuzinger em 1869, no conjunto Resultado de uma expedição fotográfica pelo baixo Solimões ou Alto Amazonas e pelo rio Negro. Fotografia de Albert Frisch / Acervo IMS O comércio que mobilizava os atores vindos dos países vizinhos não era, contudo, centrado apenas na negociação de bens ou mercadorias. Desde o século XVIII, existem relatos de que havia na região um expressivo trânsito de comerciantes de escravos luso-brasileiros que buscavam adquirir (e não apenas capturar) escravos indígenas que, no mais das vezes, eram cativos de guerra ou pessoas que gozavam de status inferior dentro de seu próprio grupo. Dentre os que descreveram essa situação, Spix e Martius mencionam, em Viagem pelo Brasil, João Manuel, que “era conhecido e temido, não só entre os seus miranhas, mas em todo o alto Japurá. Provavelmente, tivera ele bastante coragem e espírito de iniciativa para adquirir escravos da sua tribo ou das tribos vizinhas e negociá-los com os brancos.

João Manuel, indígena que negociava a troca de pessoas por mercadorias com esses comerciantes, era Miranha. Existem atualmente comunidades miranha no rio Caquetá, na Colômbia, além de outras próximas aos rios Japurá e Solimões, no Brasil. No caso das comunidades em território brasileiro, sabe-se que muitas delas contam hoje com os descendentes daqueles que no passado foram levados à força de seu território. É sabido também que o termo Miranha foi empregado como um etnônimo generalizante para referir-se a uma grande variedade de povos e, ainda, que sua etimologia faz referência às antigas práticas antropofágicas desses mesmos grupos.

Nesse caso específico, não é difícil perceber a ambivalência em relação à imagem que Spix e Martius constroem dos Miranha. Se de um lado temos o “civilizado” chefe indígena João Manuel, de outros temos os índios “selvagens” que são entregues aos comerciantes de escravos. Tais selvagens podiam ser violentos e arredios, como o índio com enormes (e algo fantasiosos) adornos nasais que aparece nos relatos de viagem dos autores ou ainda dóceis e frágeis, como Isabela, a jovem miranha levada pelos autores a Munique e falecida poucos meses depois de sua chegada (imagens abaixo).

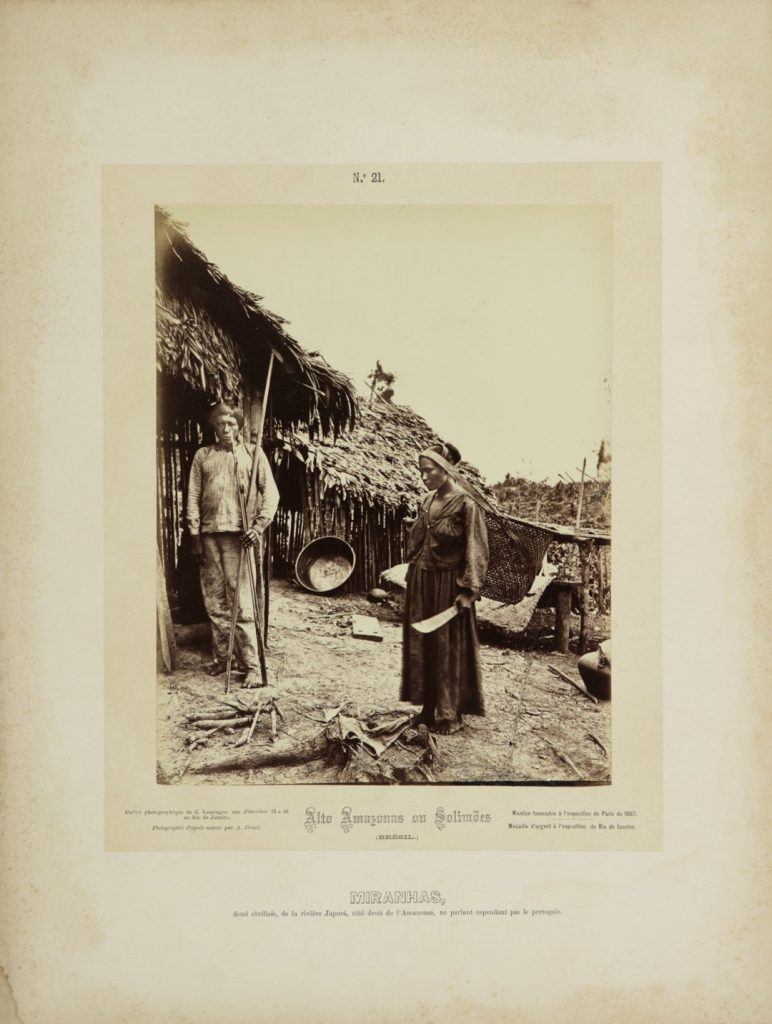

Se também nas fotos de Albert Frisch nota-se a ambivalência entre a selvageria e a civilidade dos Miranha, a composição das imagens e as legendas que as acompanham são reveladoras do momento histórico vivido pelos povos dessa região no século XIX e das relações que eles estabeleciam com os não-indígenas. Vejamos alguns exemplos.

Na Imagem acima, vemos em primeiro plano duas indígenas Miranha desnudas numa clareira. Ainda que não saibamos exatamente onde a foto foi feita, vemos em segundo plano uma casa construída no estilo não-indígena e um varal com algumas roupas estendidas. Curiosamente, a legenda diz: “Miranhas, mulheres selvagens em seu traje habitual”. Assim, a selvageria que lhes é incumbida por Frisch em razão de sua nudez contrasta diretamente com as evidências da presença e da relação com o mundo não-indígena em segundo plano. Um olhar mais atento, ainda, revela que essas mulheres possuem a área abaixo dos joelhos e os tornozelos mais finos que o usual. Se pensamos nos adornos cotidianamente usados no passado pelos povos dessa região, percebemos que delas foram retirados (por razões que ignoramos) seus “trajes habituais” mais notáveis: as tornozeleiras e joelheiras de fibra vegetal. Adornos similares aparecem, porém, na imagem abaixo.

Tal foto, composta a partir da mesma técnica de colagem que observamos em outras imagens de Frisch, coloca em primeiro plano três homens Miranha munidos de uma série de artefatos como braceletes, adornos de perna e zarabatanas. Lemos, na legenda, a seguinte descrição: “índios antropófagos indo à caçada com ipadú na boca, que lhes serve de alimento por 3 dias”. Entendemos, então, que suas bochechas estão infladas em razão da grande quantidade de pó de coca com cinza de embaúba (ou ipadú) que consomem.

Vemos, ainda, que o homem em pé leva junto a seu corpo os recipientes para o armazenamento dos dados da zarabatana e do “curare”, substância venenosa usada para a caça de pequenos animais. Enquanto os que estão à direita e à esquerda desviam a mirada, esse homem ao centro olha fixamente para a câmera. Seu olhar, que não parece acidental ou irrefletido, é uma indicação da relação entre fotógrafo e fotografado. Assim, enquanto a nudez das mulheres Miranha da imagem anterior lhes conferia selvageria, é como se a profusão de símbolos propositalmente arranjados na composição da fotografia fossem necessários para que Frisch construísse de maneira convincente a imagem de índios antropófagos que, apesar de poderem (supostamente) permanecer três dias sem comer, encontravam-se ávidos pela obtenção de carne, seja ela humana ou animal. O processo de composição das ambivalentes imagens de selvageria e civilidade dos Miranha fica evidente quando nos voltamos ainda para outras duas fotos.

Na imagem acima, a legenda descreve “Miranhas meio-civilizados, do rio Japurá, lado direito do Amazonas, não falando, contudo, o português”. Se os indígenas que aparecem na imagem não dominam o idioma nacional (algo que pressupomos ser para o fotógrafo um índice de “selvageria”), algumas informações podem nos indicar o que lhes faria ser, afinal, “meio civilizados”.

Na foto em questão, percebemos objetos de dois tipos. De um lado, temos os artefatos de produção indígena, como o arco e a flecha segurados pelo homem, o cesto apoiado na cabeça da mulher, além da panela de barro e da esteira que figuram em segundo plano. De outro, vemos os produtos introduzidos após a chegada dos não-indígenas, como o recipiente de metal, o facão e, principalmente, as roupas. Ainda que os têxtis industrializados figurem nas duas imagens anteriores, eles exercem aqui um papel central, pois funcionam como o índice da “meia-civilidade” ou da maior integração destes Miranha com o mundo exterior. Tal integração ganha contornos evidentes na imagem abaixo, onde vemos “50 léguas de Fonte Boa [município do Médio Solimões] (...) uma canoa de índios submissos, Miranhas, indo à roça”.

Ao analisarmos a localização indicada na legenda da foto, os documentos escritos e as narrativas orais dos Miranha atuais, podemos supor que tais “índios submissos” eram, na verdade, alguns daqueles que eram negociados à montante pelos comerciantes de escravos. Os indígenas completamente vestidos a caminho do trabalho no roçado em nada lembram as duas mulheres desnudas ou os homens que posavam para o fotógrafo com seus artefatos. Porém, é inevitável perguntar o que de fato os separam. Ou seja, será cabível supor que os grupos Miranha dispersos ao longo do rio Solimões encontravam-se em situações tão discrepantes de contato com o mundo não-indígena? Ou bem podemos considerar que todos eles participavam de extensas redes de relações que os faziam cotidianamente lidar com a ambivalência das imagens que os não-indígenas lhes incutiam?

Se levamos em conta as pistas oferecidas pela composição e pelas legendas das fotos, vemos como o material produzido por Frisch pode descortinar com imagens um momento histórico e um conjunto de relações insatisfatoriamente narradas ou propositalmente ocultas nos documentos escritos. Ao pensarmos ainda sobre as menções a etnias hoje pouco conhecidas (como Caixana, Passé e Amauá), sobre as imagens zoobotânicas feitas pelo fotógrafo ou sobre as fotos de Manaus (importante centro urbano no começo do século), percebemos que as possibilidades de estudo e análise das fotos de Frisch são extensas.

A região compreendida entre a cidade de Manaus e a tríplice fronteira amazônica (na divisa entre Brasil, Colômbia e Peru) é desconhecida pela maior parte dos brasileiros. Para muitos, trata-se do limite último do país – um rincão tão ignorado quanto misterioso. Parte desse desconhecimento tem a ver com o fato de que no geral apenas um restrito grupo de especialistas tem acesso à documentação histórica existente sobre a região. Assim, as fotografias de Albert Frisch que vêm agora à tona e se encontrarão disponíveis ao grande público apresentam-se como uma oportunidade para inverter o sentido do olhar. Ao conhecermos melhor os meandros das relações entre os povos originários e os não-indígenas no passado, podemos mesmo nos perguntar: e se essa última e distante fronteira puder ser não o fim, mas o começo do Brasil?

Maria Luísa Lucas é graduada em ciências sociais pela UFMG e mestre e doutora em antropologia social pelo Museu Nacional/UFRJ. Atualmente faz um estágio pós-doutoral no Musée du quai Branly-Jacques Chirac, em Paris. Desde 2015 trabalha com os Bora, os Miranha e outros povos que vivem na fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Coordena ainda um componente do projeto de salvaguarda cultural 914BRZ4019 (UNESCO/Museu do Índio/Funai) que visa, dentre outras coisas, colocar em contato essas populações separadas pelas fronteiras nacionais.