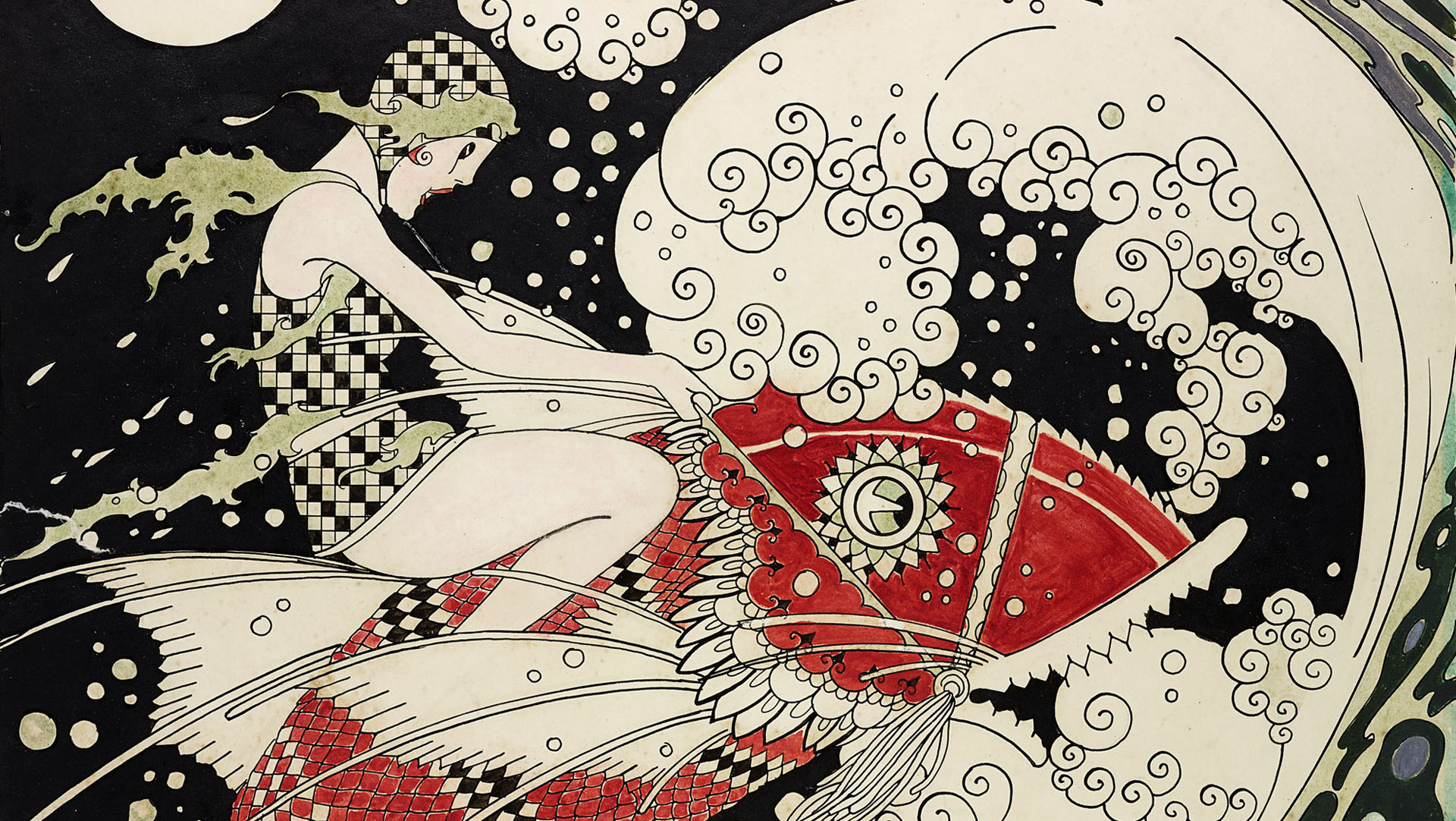

O mistério do gato chinês, de Chen Kaige, é uma fantasia de ambientação histórica baseada em um best-seller do escritor japonês de literatura fantástica Baku Yumemakura. Sua rocambolesca trama, ambientada no século 8, durante a dinastia Tang, fala de um gato preto com o dom da fala e poderes demoníacos que conturba a vida na corte imperial e provoca uma guerra civil.

Um jovem monge japonês (Shôta Sometani) e um escriba local aspirante a poeta (Xuan Huang) se unem para investigar o caso. É o ponto de partida para uma narrativa ambiciosa que mistura fábula, épico, terror, melodrama e filme de detetive, sem esquecer uma pitada de comédia.

Pois bem. Chen Kaige, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes e o Globo de Ouro nos EUA com Adeus, minha concubina (1993), é um dos expoentes da chamada “quinta geração” de cineastas chineses, ao lado de Zhang Yimou, de Sorgo vermelho (1987) e Lanternas vermelhas (1991).

Já na época do auge desse cinema, na primeira metade dos anos 1990, havia quem o acusasse de jogar poeira nos olhos do público ocidental com o deslumbrante exotismo e o impecável apuro visual de suas produções. Talvez seja injusto julgar o passado com os olhos do presente, mas a carreira recente de Kaige e Yimou parece dar razão a esses críticos.

Mágica x magia

A grande muralha (Yimou, 2016) e este Mistério do gato chinês parecem mostrar que o deslumbramento pictórico de seus filmes de um quarto de século atrás degenerou num maneirismo feito de fórmulas e truques fartamente alimentados pela chamada CGI (computer-generated imagery, ou imagens geradas por computador).

Nesse mundo maleável em que nada é real (nem o gato, nem as multidões, nem a paisagem) e tudo é possível, o excesso de prodígios (dançarinos e lutadores que caminham no ar, um tigre que se desintegra numa nuvem de pétalas de flor, lagos que secam de repente, melancias que brotam do nada) corre o risco de produzir mais fastio do que encantamento.

Ao que parece, a tentativa dessas ambiciosas coproduções é conquistar o público infanto-juvenil afeito aos assombros de Harry Potter e O senhor dos anéis, acrescentando um verniz de exotismo asiático. O eixo da narração, conduzida pela dupla monge-poeta, não deixa de ser uma versão dos buddy movies policiais norte-americanos. E o ritmo sôfrego, picotado, de planos rápidos, é o de um filme de ação ocidental, bem distante do tom contemplativo e reflexivo de alguns dos primeiros filmes de Kaige e Yimou.

É curioso que esses cineastas chineses veteranos tenham enveredado por esse caminho ao mesmo tempo em que a produção asiática mais vigorosa – do chinês Jia Zhangke, do sul-coreano Hong Sang-Soo, do malaio Tsai Ming-Liang – se enfrenta de modo áspero e corajoso com o mundo contemporâneo, sem fazer concessões aos códigos e fórmulas em vigor no cinema ocidental hegemônico.

Nada contra a fantasia, muito pelo contrário. Mas quando ela lança mão de truques fáceis de mágica, de eficácia testada e comprovada, a magia escapa por alguma fresta, deixando uma sensação de logro.

Stephen King

Nenhum escritor contemporâneo está tão presente no cinema quanto o norte-americano Stephen King. De acordo como o IMDb (Internet Movie Database), nada menos que 297 produções, entre longas, curtas, telefilmes e séries, são baseadas em obras suas ou contam com sua participação no roteiro. Uma parte significativa dessa filmografia será exibida até 19 de agosto no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro.

Entre os 41 títulos programados (que incluem filmes, telefilmes e minisséries), há vários que transcendem os limites do suspense e do terror e passam a interessar não apenas aos fãs habituais desses gêneros, mas aos amantes do cinema em geral: Carrie, a estranha (Brian De Palma, 1976), O iluminado (Stanley Kubrick, 1980), Na hora da zona morta (David Cronenberg, 1983), Christine, o carro assassino (John Carpenter, 1983), Louca obsessão (Rob Reiner, 1990), A metade negra (George Romero, 1993), sem contar os poucos dos quais o fantástico ou sobrenatural está inteiramente ausente, como Conta comigo (Rob Reiner, 1986) e Um sonho de liberdade (Frank Darabont, 1994).

Uma filmografia mais do que respeitável, sem dúvida. Mas o curioso é que o próprio Stephen King, em mais de uma oportunidade, deu a impressão de não entender plenamente a especificidade do cinema como meio de expressão, independente da literatura que eventualmente o inspira. Em 1986, quando alguns dos filmes notáveis citados acima já tinham sido feitos, ele se declarou insatisfeito com as versões cinematográficas de sua obra – e decidiu partir, ele próprio, para a direção. O resultado foi o medíocre Comboio do terror (1986). Veja aqui o trailer, em que o próprio King explica sua insatisfação e seu intuito:

Ainda mais significativo foi o desagrado que o escritor manifestou quanto a O iluminado, de Kubrick, pelo fato de o cineasta ter-se permitido inúmeras mudanças com relação à história original. Ao que parece, em sua concepção, um filme deve se limitar a “ilustrar” audiovisualmente aquilo que o escritor coloca em palavras. King resolveu então produzir e roteirizar sua própria adaptação do livro, numa minissérie em três episódios dirigida por Mick Garris em 1997.

Da palavra à tela

Os cinéfilos poderão cotejar, na mostra do CCBB, a versão de Kubrick e a série de Garris, mas já adianto que várias das ideias mais extraordinárias do longa-metragem estão ausentes da minissérie, simplesmente porque não estavam no livro, são puro cinema. Por exemplo, o labirinto de sebes, que tem uma réplica em maquete no saguão do hotel deserto, com a qual o escritor protagonista (Jack Nicholson) parece brincar de Deus. Ou a cena em que a assustada esposa do escritor (Shelley Duvall) descobre as páginas e páginas em que ele datilografou uma única frase (“All work and no play makes Jack a dull boy”) e descobre, junto conosco, que o marido enlouqueceu.

Nada disso diminui a importância e a potência da literatura de Stephen King, um dos mais prolíficos criadores de pesadelos de nossa época. Mas mostra, como se ainda fosse necessário, que literatura é uma coisa e cinema é outra. Ambas maravilhosas, ambas inesgotáveis.