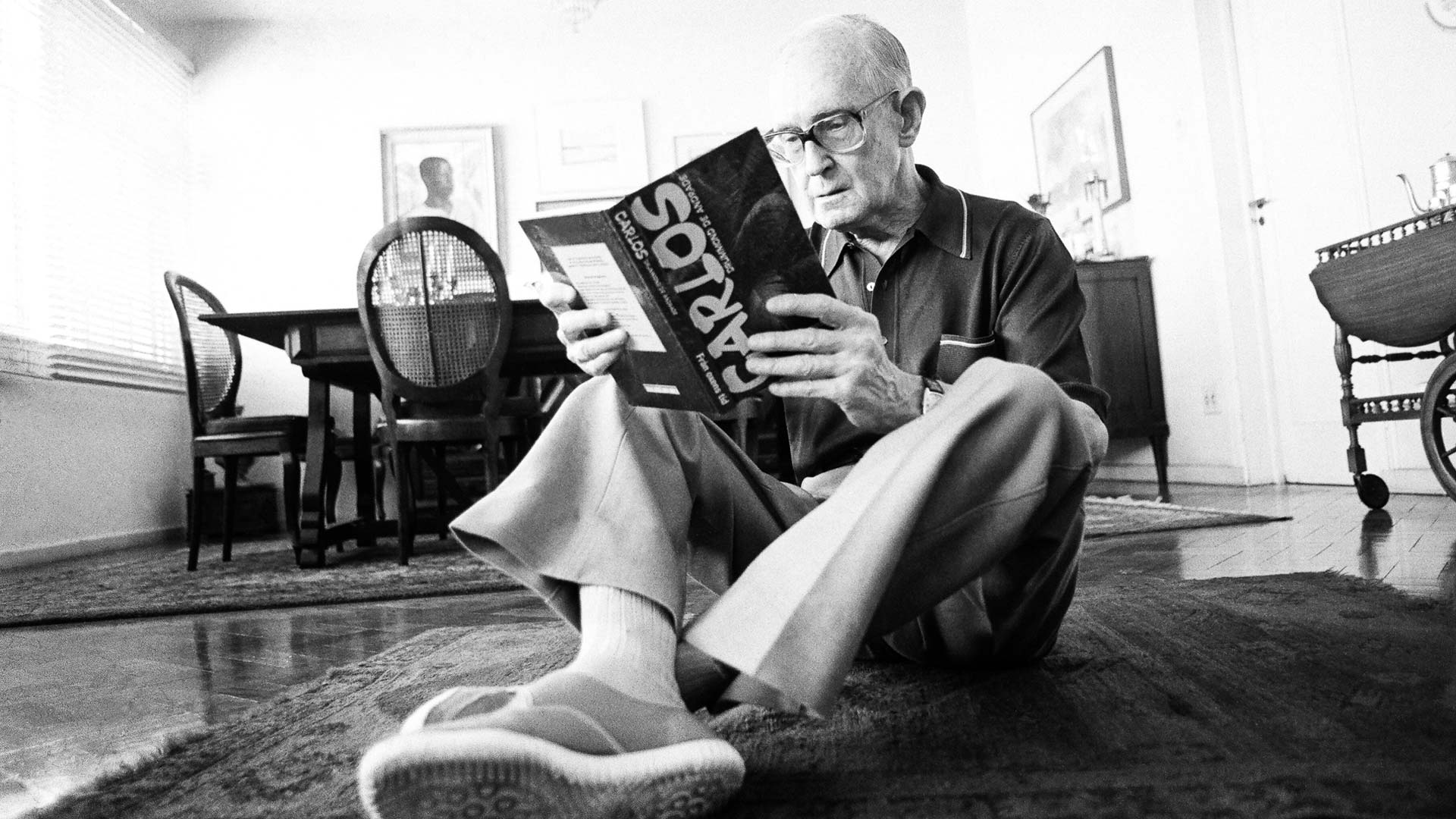

Para quem gosta de poesia e cinema (quem não?), acaba de chegar às livrarias um volume precioso: O cinema de perto (Record), que reúne textos em prosa e verso de Carlos Drummond de Andrade dedicados ao assunto.

Organizado por Pedro Augusto Graña Drummond, neto do poeta, e pelo editor e escritor Rodrigo Lacerda, o livro traz crônicas e poemas publicados entre 1920 e 1986, ou seja, dos 18 aos 84 anos do autor. Mais de seis décadas, portanto, de uma relação errática, mas intensa, com a arte das sombras móveis. Durante esse longo período, mudou o cinema, mudou o mundo, mudou o poeta. Mas a paixão persistiu.

Espectador incomum

Que o leitor não espere reflexões aprofundadas sobre a linguagem ou a história do cinema. Diferentemente de colegas como Vinícius de Moraes e José Lino Grünewald, ou mesmo Caetano Veloso, Drummond não foi um crítico que pensou sistematicamente sobre autores, estilos, cinematografias. Sua relação com o meio era essencialmente a de um espectador entre outros. Não se via nem mesmo como um cinéfilo, mas como um “cinemeiro”.

Acontece que não era um espectador comum, porque não era um homem comum. Sua experiência com o cinema é filtrada por uma vivência, uma sensibilidade e uma inteligência singulares – e é isso que os textos do livro trazem à luz.

Garbo e Chaplin

Há, por um lado, uma celebração ao mesmo tempo apaixonada e irônica da idolatria cinematográfica, que no seu caso se configura no culto às grandes musas da tela: Joan Crawford, Marlene Dietrich, Gloria Swanson, Claudia Cardinale, Catherine Deneuve e, acima de todas, Greta Garbo, a quem dedicou páginas e versos sem fim. O poeta chegou a inventar uma visita da estrela, incógnita, a Belo Horizonte. O que era uma cândida brincadeira ganhou foros de verdade e durou décadas, mesmo depois de desmentida pelo autor.

A fixação drummondiana nas musas cinematográficas é impressionante. O poema “Retrolâmpago de amor visual”, publicado no Jornal do Brasil em 1975 e incluído no livro Discurso de primavera e algumas sombras (1978), arrola os nomes de nada menos que 103 atrizes, muitas das quais hoje esquecidas.

A paixão por Greta Garbo só encontra paralelo na admiração por Charles Chaplin, a quem Drummond dedicou inúmeros poemas e crônicas, exaltando o personagem Carlitos como “talvez o único mito permanente de nossa época”. Neste caso se trata da sintonia entre dois imensos poetas comprometidos com a dor e a alegria de seus semelhantes.

Se não se propõe muito a pensar o cinema como meio específico de expressão – como arte, em suma –, Drummond sempre esteve atento a seu aspecto de fenômeno cultural, de formatador e transformador de comportamentos. O ato de ir ao cinema, de compartilhar sonhos, medos e desejos com desconhecidos numa sala escura – era isso que interessava ao poeta, que não se colocava acima, mas no meio da plateia.

Esplendor e declínio

O fato de ter acompanhado o cinema desde a época muda, inicialmente nos cinemas de província, e testemunhado todas as suas transformações ao longo das décadas – o advento do som, da cor, do cinemascope, o esplendor e a decadência – propiciou a Drummond uma perspectiva ampla, marcada pela nostalgia e pela melancolia trazida pela percepção da passagem do tempo. São temas recorrentes na poesia em geral, e na sua em particular.

Na reflexão melancólica sobre o tempo implacável tem um lugar especial o lamento pelo fim das salas de cinema de rua, vistas como templos da sociabilidade, da educação sentimental, dos sonhos coletivos.

Uma crônica publicada em 1984 no Jornal do Brasil começa com o seguinte parágrafo: “Esse Rio de Janeiro! O homem passou em frente ao Cinema Rian. Em seu lugar havia um canteiro de obras. Na avenida Copacabana, posto 6, o homem passou pelo Cinema Caruso. Não havia Caruso. Havia um negro buraco, à espera do canteiro de obras. Aí alguém lhe disse: ‘O banco comprou’.”

Quem quer que tenha vivido numa grande ou média cidade brasileira nas últimas décadas se identificará com essa passagem, como se identificou com o belo documentário Retratos fantasmas, de Kleber Mendonça.

A cor e a voz

Embora passe ao largo das especificidades da linguagem cinematográfica, e até expresse falta de paciência com relação a autores como Godard, Pasolini, Antonioni e Bergman (“devido à genialidade excessiva de suas criações”), Drummond não deixa de demonstrar aqui e ali uma aguda percepção da forma. Por exemplo, neste comentário sobre a cor: “Em preto e branco as coisas feias doem menos, e as bonitas continuam bonitas, com possibilidade de se vestirem de roupagens ainda mais belas, criadas pela nossa fantasia. O cinema em Technicolor costuma ser de um cafajestismo que ofende nosso pudor”. Me lembrou uma frase de Truffaut: “No cinema em cores a feiura entra por todos os lados”.

Mais do que a cor, o que incomodava ao poeta era a dublagem de filmes estrangeiros, contra a qual ele moveu uma verdadeira cruzada, sobretudo depois que um deputado apresentou um projeto de lei que, se aprovado, obrigaria todas as produções a serem dubladas em português.

Tendo em mente a estatura de Drummond na cultura brasileira, é relativamente pequena a quantidade de filmes que sua obra inspirou: meia dúzia de longas-metragens de ficção, outro tanto de documentários. O destaque é evidentemente O padre e a moça (1966), obra-prima de Joaquim Pedro de Andrade à qual o poeta dedica algumas páginas entre orgulhosas e comovidas. A propósito: o filme O padre e a moça está inteiro, de graça, no YouTube, numa cópia bastante razoável.

Há muito humor e ironia no olhar que dirige ao cinema esse “ativo cronista cinematográfico”, segundo definição de Sérgio Augusto em seu esclarecedor prefácio ao livro. Em Itabira, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, Drummond viveu o cinema como fenômeno cultural, como estímulo à fantasia e como hábito cotidiano. Vale a pena “escutar” a conversa gostosa desse cinemeiro.