De 21 de janeiro a 9 de fevereiro o cinema do IMS Paulista apresenta uma retrospectiva do cineasta japonês Seijun Suzuki (1923-2017). São 17 filmes, 15 dos quais em cópias em 35 mm, com entrada gratuita.

Os mestres do gênero cinematográfico geralmente são aqueles que levam um gênero a seu apogeu de perfeição estilística. São frequentemente artistas que se identificam com os valores do gênero em questão e usam de sua mestria artesanal para criar peças meticulosamente equilibradas e bem dosadas. Mas e quando o gênio organiza sua mestria para ir contra o gênero, para explodir o gênero por dentro, para sapatear em cima de suas convenções? Se pudermos chamar esse tipo de artista de antimestre, então o primeiro cineasta a quem devemos atribuir essa designação será Seijun Suzuki.

Suzuki é mais conhecido pela exuberância anárquica de A marca do assassino (Koroshi no rakuin, 1967) e pelo escândalo em que se envolveu com a produtora Nikkatsu, que considerou a narrativa “incompreensível” e o baniu da indústria cinematográfica japonesa. Mas a rebeldia moral e a inquietação artística características de Suzuki já podem ser sentidas desde o começo de sua trajetória como cineasta. Depois de um período protocolar como assistente de direção, ele sobe na hierarquia da indústria escrevendo roteiros e, em 1956, dirige seu primeiro longa, um filme de encomenda no gênero kayo eiga, ou “filme de canção popular”.

Ele se estabelece na Nikkatsu fazendo filmes baratos e rápidos (no modelo de três semanas de filmagem e três dias de montagem), geralmente com jovens estrelas da cultura pop. A partir de 1960, ele começa a fazer filmes policiais no estilo mukokuseki akushon (literalmente, “ação sem nacionalidade”), sob a influência do cinema noir e dos filmes de gângster americanos. No mesmo ano ele filma também Tudo vai mal (The Precipice), um drama existencialista sobre juventude transviada que o aproxima estilística e tematicamente da florescente nouvelle vague japonesa. A audácia em filmar jovens despojados vadiando na rua em estilo semidocumentário evoca o paralelo com Acossado, de Jean-Luc Godard, marco da nouvelle vague francesa lançado no mesmo ano.

Mas é com os filmes policiais “sem nacionalidade” que o estilo visual de Suzuki se desenvolve, tomando as convenções do gênero e levando-as a extremos. O que interessa no cinema de gângster não são os confrontos e tiroteios? Então por que encher linguiça com a cadência narrativa quando no fundo o que importa é outra coisa? A partir de Detetive Bureau 2-3 (Tantei jimusho 23: Kutabare akuto-domo, 1963), o cinema de Suzuki começa a zombar da verossimilhança e importar-se pouco com a clareza ou a complexidade narrativa, fazendo de tudo para potencializar o espetáculo visual e cinético. A escolha de Joe Shishido para protagonista reflete a proposta cinematográfica: hiperestilização antipsicológica e insolência bem-humorada. Cores chamativas, explosões, gestualidade de interpretação expandida, cortes abruptos (jump cuts): é a poesia do movimento e do choque em plena atividade.

De 1963 a 1967, Suzuki procede à radicalização de seu estilo. A quebra da verossimilhança atinge não só a interpretação e as guinadas narrativas, mas também a direção de arte e o espaço cênico, que se tornam elementos de simbologia e de beleza visual. A depuração narrativa chega a um limite com Tóquio violenta (Tokyo nagare-mono, 1966) e A marca do assassino. A trama é desenvolvida em seu mínimo para estabelecer a vaga ideia de que todo mundo quer matar o protagonista, e depois é ele que vai tentar matar todo mundo. Depois que isso está assentido, o que resta é elaborar cenas de ação fragmentárias em que o importante é a construção visual, o charme da atmosfera e a excentricidade do estilo. O antimestre mostra as suas garras: ele leva o gênero ao máximo de sua expressividade, mas, ao fazer isso, ele não produz mais, a rigor, filmes de gênero, e sim obras abstratas e modernistas, em par com toda a reconstrução da linguagem cinematográfica que era operada pelos cinemas novos ao redor do globo nos anos 1960.

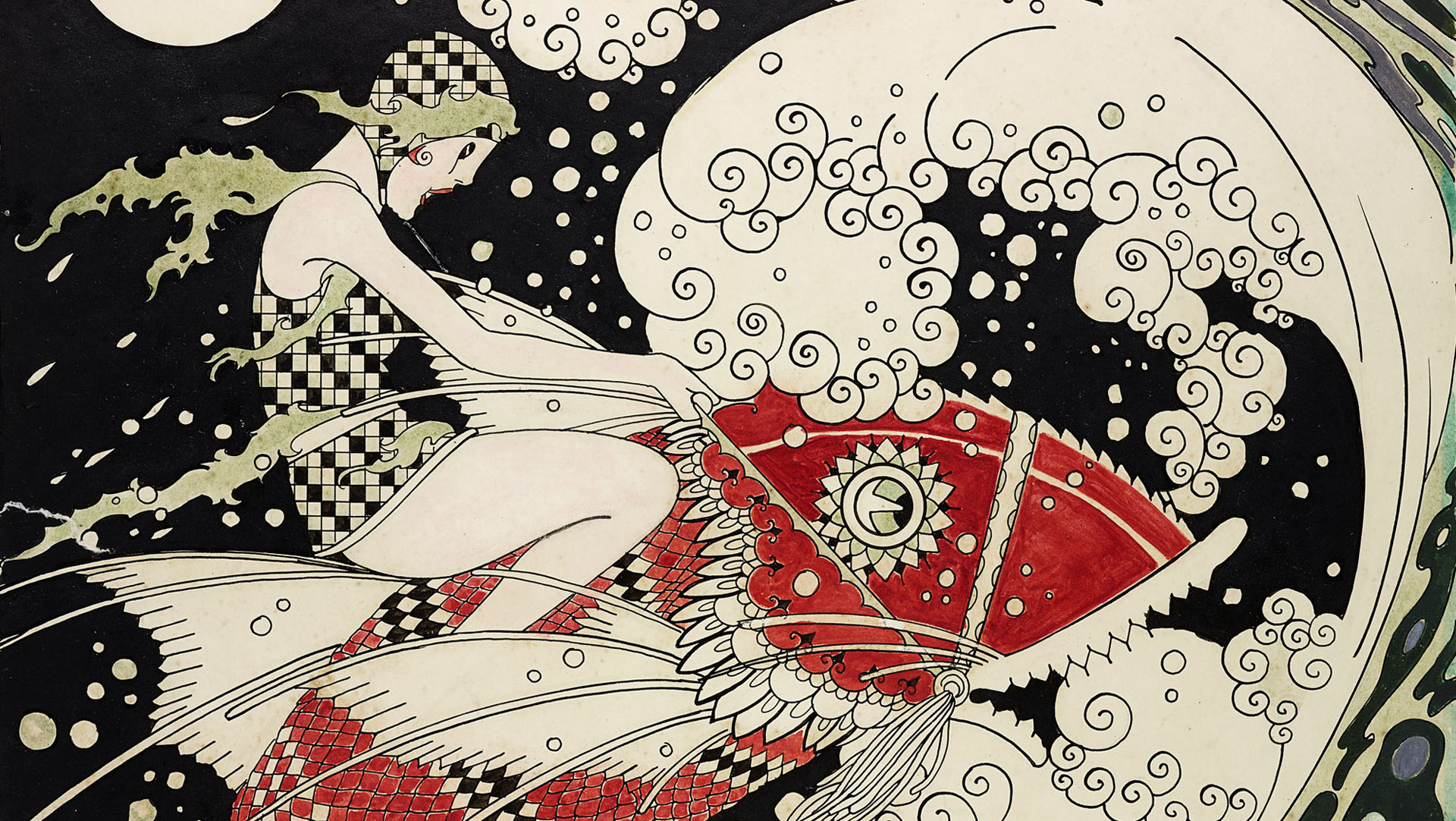

Banido e ostracizado da indústria, Suzuki fica dez anos sem filmar. Quando volta, não é mais como cineasta dentro de um regime industrial, mas como autor independente com total autonomia sobre os projetos em que se engaja. Naturalmente, a abstração e a fragmentação, que eram incidentais nas obras anteriores, passam a estar no cerne dos filmes que vêm a seguir. Em História de melancolia e tristeza (Hishu Monogatari, 1977) e na celebrada “trilogia Taisho”, há uma aparente indistinção entre sonho e realidade. Tudo parece factível e nada parece palpável. Surge um mundo de requinte visual e rítmico pleno, e um regime narrativo em que as leis de causalidade não funcionam mais: personagens que somem ou morrem reiteradamente e voltam com indefinido estatuto de realidade (eles mesmos ou fantasmas?), além de uma pronunciada sensação de inebriamento – tanto pela beleza da cor, do enquadramento, dos movimentos e da música quanto pela suspensão da lógica que imprime a tudo um caráter onírico.

Pistol Ópera (Pisotoru Opera, 2001) e Princesa Guaxinim (Operetta tanuki goten, 2005) são o dístico final de uma trajetória de artista experimental que recupera elementos da cultura pop para criar beleza ríspida e abstrata. Pistol Ópera é uma espécie de reencenação de A marca do assassino, mas agora em chave declaradamente vanguardista, mais Raul Ruiz do que Jean-Pierre Melville. Personagens morrem repetidas vezes e voltam, até mesmo a personagem principal. A linearidade dá lugar a um eterno recomeço, que é o prazer da cena, da cor, do ritmo, da ambientação. Mas nada é plácido. Afinal, Seijun Suzuki é um mestre e um antimestre do movimento.

Seu último filme, Princesa Guaxinim, é um conto de fadas e uma opereta. Dois gêneros tidos como menores, não sérios. Um tendendo à simbologia; outro, ao espetáculo musical ligeiro. A concreção dos dois num filme só é uma perfeita explicitação do que Suzuki ama: o signo opulento, recheado de alusões mas sem significado preciso; a velocidade das superfícies contra a falsa profundidade da seriedade; o poder sem limites da invenção visual e rítmica, com ênfase nas síncopes do jump cut e das quebras de sentido operadas pela montagem. Um pintor pelo apreço à cor, um músico pela dedicação ao ritmo, um bárbaro pelo prazer em burlar as regras, um cineasta pela conjugação de todos os elementos em experiências audiovisuais intensas, que pedem olhos ávidos.