O quebra-cabeças Coutinho

Sobre Sete faces de Eduardo Coutinho, de Carlos Alberto Mattos

por Marcelo Miranda*

Sete faces de Eduardo Coutinho, livro do crítico Carlos Alberto Mattos, traça uma análise completa da obra do cineasta. O autor mergulhou no acervo pessoal de Coutinho, sob a guarda do IMS, e de lá emergiu com informações valiosas que ajudam a entender o homem e seu método de trabalho, além de trazer à tona projetos inéditos. O livro foi publicado pelo IMS em parceria com o Itaú Cultural e a editora Boitempo.

Tudo começa numa recusa do autor: “Isto não é uma biografia de Eduardo de Oliveira Coutinho (1933-2014)”. A frase de Carlos Alberto Mattos parece responder a um resmungo registrado nas páginas finais, em entrevista realizada em 2003 com Coutinho. No início dessa conversa, o cineasta diz: “Tem duas questões que me deixam atemorizado: perguntas gerais – o que você acha do cinema brasileiro, da televisão, sei lá o quê – e a que começa pela biografia. Acho intolerável”. Assim, triangulando sempre conversas entre si, com o leitor e com seu “não biografado”, Mattos faz em Sete faces de Eduardo Coutinho (IMS/Itaú Cultural/Boitempo, 2019, 354 páginas) um panorama amplo e detalhado da trajetória profissional do realizador. Mesmo evitando adentrar meandros biográficos, acaba por fazê-lo, justamente por tratar de um artista cuja vida e trabalho eram impossíveis de desconectar.

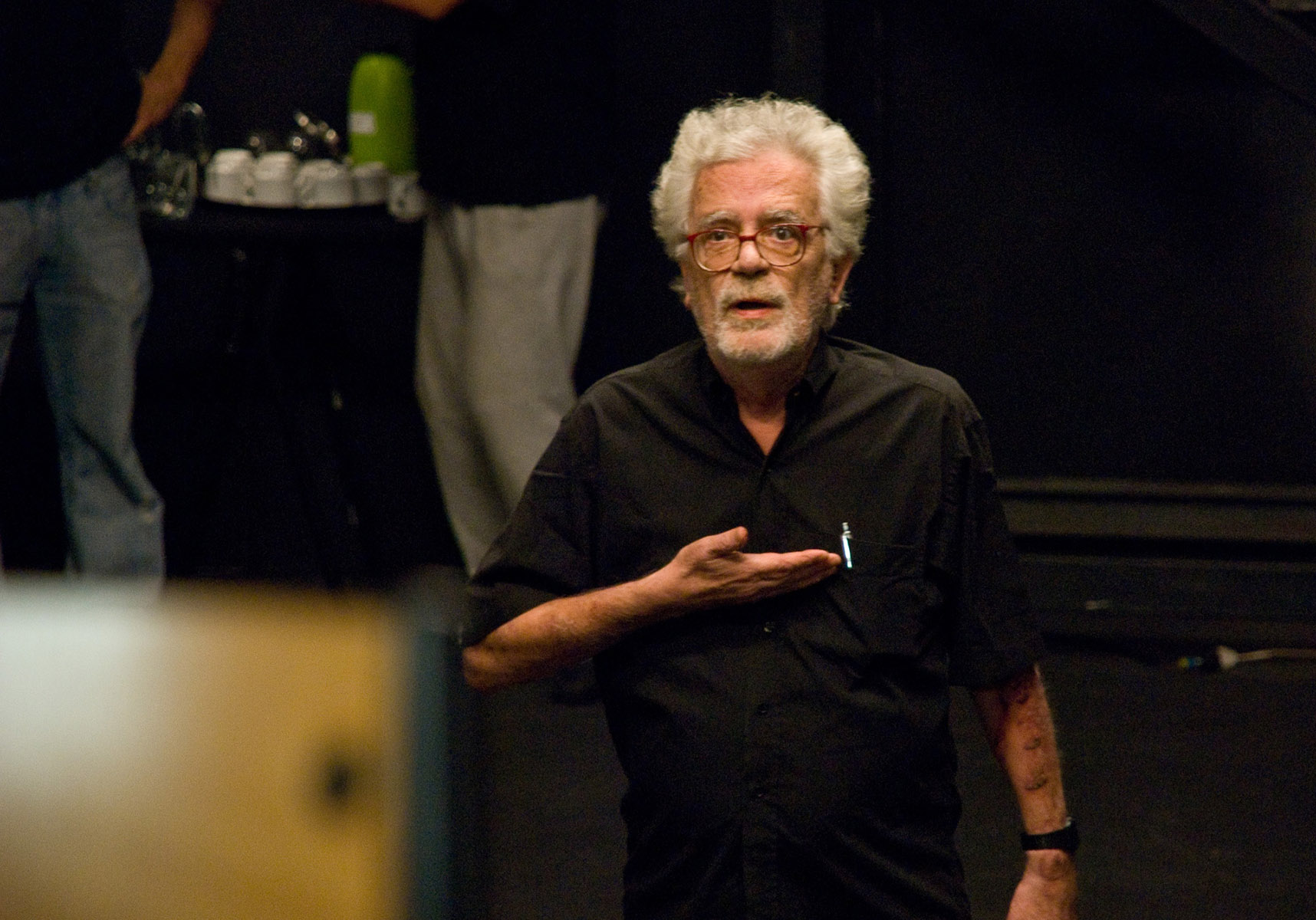

Coutinho, afinal, vivia para filmar e filmava para viver. Apesar das contradições de ser um rabugento adorável e um misantropo apaixonado pelas pessoas, sua predileção era estar com o outro, ouvir histórias, registrar corpos e rostos e falas e performances. Para tratar de tipo tão multifacetado, Mattos – que teve, ao longo de anos, intimidade suficiente com Coutinho para compreendê-lo em diversas minúcias – divide-o em sete projeções. Todas imbricam umas nas outras, tecendo a teia de complexidades que se revelava atrás da fumaça do onipresente cigarro. As “sete faces” de Coutinho definidas por Mattos são: estudante, ficcionista, repórter, documentarista social, cineasta de conversa, experimental e personagem. Não necessariamente se atravessam pela cronologia no relato do livro. Mattos localiza Coutinho dentro da própria história, ao mesmo tempo em que o reapresenta (ou apresenta) de um jeito até então inédito.

O livro pratica a ideia central de Eduardo Coutinho sobre seu próprio cinema, resumida por Mattos na página 189: “O documentário é uma negociação de desejos”. Indo e vindo no tempo, descrevendo fases, processos e filmes, e analisando a maneira como cada trabalho de Coutinho foi recebido especialmente pela crítica, Mattos vai “negociando” o desejo de se aprofundar na obra do realizador da maneira mais justa e coerente. Ambiciona, assim, “oferecer uma visão panorâmica das circunstâncias que forjaram” cada filme de Coutinho, tratando das “escolhas e processos que os construíram, assim como dos saberes que foram sendo acrescentados à consciência do documentário brasileiro contemporâneo”.

Logo nas primeiras páginas, as mais próximas de uma biografia, o leitor se depara com relatos deliciosos da juventude de Coutinho. A memória habilidosa em decoreba o fez ganhar 2 mil dólares no programa de TV “O dobro ou nada”, jogo de perguntas e respostas que, numa edição de 1957, teve Charles Chaplin (1889-1977) como tema. Aos 24 anos e estudante de Direito, Coutinho, com a bolada financeira em mãos, decidiu viajar pelo mundo. Foi para Moscou e Praga e depois se instalou por algum tempo em Paris, onde estudou no prestigiado IDHEC [Institut des Hautes Études Cinématographiques] e fez seus primeiros trabalhos em audiovisual.

Ao costurar os lances iniciais da vida de Coutinho ao seu envolvimento com o CPC [Centro Popular de Cultura], a UNE [União Nacional dos Estudantes] e o movimento do Cinema Novo que tomou a produção brasileira no começo dos anos 1960, Carlos Alberto Mattos permite visão de conjunto a partir do desenvolvimento em quebra-cabeças, peça a peça, de como se configurou o homem e o artista Coutinho. Se nos primeiros anos a tarefa parece mais fácil (um Coutinho ainda em formação, com poucas vivências, tentando achar alguma voz na qual se identificar), a partir da malfadada experiência de Cabra marcado para morrer (que deveria ser uma ficção em 1964 e duas décadas depois acabou por se tornar um documentário sobre sua não realização) o livro passa a se desenvolver por variadas linhas de força.

Entre incursões na ficção (O homem que comprou o mundo, 1968; Faustão, 1970), reportagens no Globo Repórter (Seis dias de Ouricuri, 1976; Theodorico, o Imperador do Sertão, 1978) e um emprego no Cecip [Centro de Criação de Imagem Popular] a partir de 1986, Coutinho aprimorou o estilo e as formas de pesquisa, abordagem, registro e montagem, sempre acreditando lealmente nos parceiros de trabalho que cultivou por décadas. Criou para si um jeito, tão caótico quanto organizado (outra de suas contradições), e que o conduzia em cada projeto, por mais que ele questionasse a viabilidade do que estava fazendo (“isso não vai dar filme” é uma frase recorrente registrada por Mattos).

Depois de tratar da sequência Santo forte (1999), Babilônia 2000 (2000) e Edifício Master (2002), trinca que simboliza a consolidação do cinema de Coutinho adentrando o século XXI, Carlos Alberto Mattos aponta “a estabilização de um conjunto de opções como sendo a marca” dos filmes do cineasta – e não só dos então mais recentes, mas também de anteriores e posteriores, especialmente porque o diretor volta e meia rompia ou colocava em xeque as próprias características.

Esses são os elementos que Mattos detecta no cinema de Coutinho e que o marcaram ao longo dos anos: restrições espaciais ou temporais, de forma a se concentrar no essencial; alteridade com pessoas de diferentes classes sociais, raças ou credos; o instante “único” e espontâneo na relação com o entrevistado; o carisma de quem aparece diante da câmera; a distância física próxima, de forma a deixar surgir a intimidade do pensamento; a libertação de preconceitos ou tipificações para com o outro; a ética na relação com a pessoa filmada, especialmente no processo de montagem; a compreensão da mentira como verdade do relato; o registro como centro dos acontecimentos; e a desdramatização da montagem, deixando conversas surgirem fluidas e naturais no encaminhamento do filme.

O capítulo dedicado ao “experimental” descreve a quebra de alguns desses preceitos na busca do cineasta por encontrar outras formas de expressar suas inquietações. Filmes como Jogo de cena (2007), Moscou (2009) e Um dia na vida (2010) adentram por searas mais inabituais, mesmo que o diretor mantivesse quase todas as convicções nos projetos que pareciam se afastar daquilo pelo que ele ficou mais conhecido.

Entres idas e vindas estéticas, Coutinho inventava e se reinventava. O desafio de se mover por uma obra constantemente em releitura, fruto da criação de uma mente fervilhante e singular, ganha muito com a publicação de Sete faces de Eduardo Coutinho. A mescla de jornalismo, crítica e (sim) biografia torna o livro uma passagem importante para ampliar a relação de leitores, cinéfilos e curiosos com um dos grandes artistas brasileiros de todos os tempos.

Marcelo Miranda é jornalista, crítico de cinema e programador de festivais. (Foto de Luciana Romagnolli)