Em fevereiro, os cinemas do IMS em São Paulo e no Rio de Janeiro apresentam a mostra L.A. Rebellion, com exibição de filmes, sessões comentadas e debates.

Na alegre missão de introduzir as obras da chamada L.A. Rebellion no Brasil, e na consciência de que poucos destes filmes foram vistos – por poucas pessoas –, e muitos não foram vistos por virtualmente ninguém (ao menos em salas de cinema), optamos por apresentar no precioso espaço do IMS o que poderíamos já chamar, numa derivação, de pérolas da L.A. Rebellion. Não estão aqui – ao menos de maneira direta – filmes proeminentes desse repertório, como O matador de ovelhas (Killer of Sheep, Charles Burnett, 1977) e Filhas do pó (Daughters of the Dust, Julie Dash, 1991), já exibidos em cinema no Brasil algumas vezes, caso particular do primeiro, ou recentemente listados em plataformas de streaming, caso do segundo – obras mais acessíveis e de fortuna crítica mais ampla.

Com este conjunto de 14 títulos – curtas, médias e longas –, redirecionamos, assim, o foco a alguns outros trabalhos que, seguramente reveladores – incríveis –, correriam o risco de ser escamoteados pelo vício das curadorias, que se espelham entre si e naturalmente vinculam certos títulos – e não outros – ao ciclo básico de cânones (mesmo quando estão em processo de constituição), reproduzindo a consolidação de consensos ou hegemonias, ainda que em pesquisas de objeto essencialmente dissensual e contra-hegemônico, como é o caso. Sob a rubrica L.A. Rebellion (ou Rebelião em Los Angeles), com que a crítica mundial recente vem se referindo ao conjunto das obras de realizadoras e realizadores afro-americanos que frequentaram a Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) entre a virada para os anos 1970 e o pontapé da década de 1990, indica-se de partida que, em pleno seio da indústria estadunidense de cultura de massa, esses filmes compartilhavam o desejo de romper com as convenções de um regime sensível e performar a fundação de outros.

Contra o que, exatamente, se rebelavam? Em primeiro lugar, contra o quase século de imagens que os precedia, esse espelho embaçado de Hollywood em que, na maioria esmagadora do tempo, negros e negras não podiam se reconhecer. Era preciso inaugurar um outro ambiente cinematográfico, próximo às sensibilidades e aos desejos que surgiam das comunidades afro-americanas. Tratava-se também de combater um sistema de produção majoritário em que, mesmo em um cinema hegemonicamente negro – vide os filmes da Blaxploitation –, era preciso fazer concessões. De certa maneira, a L.A. Rebellion se voltava prioritariamente para a audiência afro-americana – até o público, se branco, parece por vezes ter sido eleito para falso interlocutor na sala de exibição –, e desse modo se pode notar aqui certa retomada da linhagem dos race films de Oscar Micheaux e Spencer Williams. Com uma diferença, para começar: em sua grande maioria, os filmes daqueles estudantes são de arrojo intransigente e vinham indicar arranjos autônomos de produção de cinema, pensamento fílmico e visão da história social.

Juntando-nos a esta revisão conjunta, ficamos animados em poder exibir, por exemplo, o singular Mulher africana, EUA (African Woman, USA, Omah Diegu – nascida Ijeoma Iloputaife –, 1980), que, segundo os parceiros do arquivo da UCLA – que capitaneou a restauração desse acervo, majoritariamente realizado em ambiente escolar, e nos proveu várias das cópias aqui exibidas –, para nossa surpresa, nunca teria sido solicitado para qualquer programação em tempos recentes. Isso em se tratando de uma diretora comumente referenciada – em uma ainda reduzida bibliografia, quase toda em língua inglesa –, e com filme presente na trilogia de DVDs que a universidade restaurou e compilou em 2011, disponibilizado com mais um montante de belos curtas para acervos de pesquisa. Naquele ano, muitos desses filmes, das mais diversas extensões, foram pela primeira vez reunidos sob catalogação sistemática da UCLA e voltavam (ainda timidamente) a circular. O repertório de obras redescobertas e restauradas seria apresentado sob a designação L.A. Rebellion, que havia sido cunhada por Clyde Taylor, historiador e curador afro-americano que organizara uma primeira retrospectiva no Whitney Museum em janeiro de 1986. Primeiro nos EUA, em 2015 em Londres e em 2017 em Paris, mesmo ano em que teve um primeiro recorte apresentado no Brasil, durante o festival Janela Internacional de Cinema do Recife.

É verdade, temos entre nós o incrível Bush Mama (Haile Gerima, 1979), que poderia (ao lado dos longas de Burnett e Dash) ser considerado integrante conclusivo de uma possível tríade paradigmática em longa-metragem da L.A. Rebellion, e a difícil acessibilidade a boas cópias de exibição doméstica ou pública desse filme decerto nos deixou, de antemão, inclinados a programá-lo. Para além disso, o primeiro longa de Gerima nos parece indispensável num recorte realizado em 2019: a inquieta reação que causou durante o Janela Internacional de Cinema do Recife, onde esta mesma cópia em 16 mm foi exibida, veio reforçar entre nós a sensação de que Bush Mama tem especial vocação para sintetizar as linhas políticas que fazem desse conjunto de filmes incontornável a algumas das questões que nos movem hoje em sociedade e em cinefilia, inclusive na produção contemporânea no Brasil, se estivermos predispostos a colocar a experiência do presente em perspectiva e a alimentar de genealogias nossos horizontes.

Além de filmes raros, vimo-nos assim inclinados a privilegiar também raras cópias de exibição para obras preciosas sem versões mais facilmente portáteis, como as digitais, disponíveis: exibiremos em 16 mm os dois filmes de Gerima programados e os dois títulos que trouxemos da realizadora Alile Sharon Larkin, de trabalho ímpar, mas ainda desconhecido em mostras de cinema no Brasil. Apostamos, ainda, em títulos com restaurações recentes em DCP, inclusive sem sequer terem recebido edição doméstica, como é o caso do estonteante Dando um rolê (Passing Through, Larry Clark, 1977), um outro filme-evento na mostra apresentada no Recife, e que, se não for descoberto pelo público brasileiro nesta oportunidade, por enquanto não terá cópia encontrada em qualquer outra plataforma.

Em particular, esse arranjo de enfoques foi naturalmente (ainda que de maneira atenta) encontrando um conjunto expressivo de filmes dirigidos por mulheres – são muitíssimas na lista de créditos da L.A. Rebellion, sobretudo na produção de curta-metragens, mas apenas Julie Dash parece vir figurando na relação mais corrente de uma meia dúzia de essenciais. Terminamos por selecionar, no conjunto de 14, seis filmes realizados por diretoras de cinema: além de Diegu, Dash e Larkin, Zeinabu irene Davis. Se notarmos que filmes de diretores homens, como Bush Mama, Filha da resistência (Child of Resistance, Haile Gerima, 1972), A bolsa (The Pocketbook, Billy Woodberry, 1980) e Abençoe seus pequeninos corações (Bless Their Little Hearts, Billy Woodberry, 1983), apresentam interesses mais ou menos expressos em desenvolver ricas figuras femininas, é possível já vislumbrar uma primeira trilha de pesquisa suplementar no interior da programação, à maneira de um compêndio de estudos de ponto de vista de mulheres afro-americanas, cujas características dificilmente se replicariam com tal distinção em outras cinematografias conhecidas.

De modo similar, o conjunto deixa entrever um testemunho das vivências de uma escola de cinema e da colaboração artística em seu interior, e se Charles Burnett, nome mais visado do extenso grupo e laureado com um Oscar honorário em 2018, aparece na seleção como realizador de dois curtas, chama a atenção que esteja presente com outras funções na maior parte desses filmes. Burnett cofotografou os dois filmes de Julie Dash e os dois de Billy Woodberry, roteirizando um deles, foi operador de câmera em Bem-vindo de volta, irmão Charles (Welcome Home, Brother Charles, Jamaa Fanaka, 1975), Bush Mama, Dando um rolê, Uma imagem diferente (A Different Image, Alile Sharon Larkin, 1982) e Seus filhos voltam pra você (Your Children Come Back to You, Alile Sharon Larkin, 1979), montador deste e de Ilusões (Illusions, Julie Dash, 1982): de certa forma, é como se uma fatia expressiva da mostra dissesse respeito ao papel excepcional do “professor”, como era chamado por colegas de classe. Os créditos dos filmes, que partilham ainda outros nomes, revelam como essa produção era oriunda de um fazer em comunidade, no sentido mais simples e poderoso da palavra, realizada quase sempre com orçamento mínimo e equipes formadas pelos colegas da universidade. É natural, portanto, que se desenvolvessem pontos estilísticos e discursivos de convergência e coesão, mas também variações e – claro – dispersões e oposições internas.

O singular e o plural

Se compartilham vontades de cinema, desejos de comunicação e autonomias de produção, esses filmes são também amplamente variados. Revelam, em filigrana, a emergência de vozes autorais singulares, irredutíveis a qualquer tentativa de totalização. A destreza narrativa e a encenação elegante das ficções de época de Julie Dash; a crueza lírica das crônicas de Charles Burnett; a variedade estilística dos ensaios políticos de Haile Gerima; a musicalidade épica e a experimentação revolucionária de Larry Clark; as investigações visuais da subjetividade das mulheres negras nos filmes de Alile Sharon Larkin; as reinvenções lúdicas da ancestralidade africana no trabalho de Zeinabu irene Davis. Diante dessa pluralidade, é natural que protagonistas como Charles Burnett e Haile Gerima rejeitem a ideia de movimento, e mesmo o uso da expressão “rebelião”. É verdade que a nomeação pode sugerir o desenho de um movimento politicamente coordenado e esteticamente coeso – imagem que, certamente, não faz jus às singularidades dos filmes. Por outro lado, diante das imagens do repertório agrupado pela UCLA, é igualmente impossível não reconhecer traços comuns.

O texto de Clyde Taylor publicado no boletim do Whitney Museum era premonitório: “Na virada do próximo século, historiadores do cinema reconhecerão que um ponto de virada decisivo no desenvolvimento do cinema negro teve lugar na UCLA no começo dos anos 1970. Então, definições persuasivas do cinema negro se articularão em torno de imagens codificadas não por Hollywood, mas a partir do autoentendimento da população afro-americana.” Um traço marcante da produção dessa geração é justamente sua autonomia obstinada perante os códigos do cinema que se fazia bem ali, tão perto e tão longe, a menos de dez milhas de distância, mas em outro planeta. Ainda que essa produção tenha sido escamoteada durante décadas, permanecendo longe do mainstream e dos olhos dos espectadores, seu impacto no cinema realizado por pessoas negras nos EUA nos últimos anos é absolutamente fundamental. No campo do cinema experimental, realizadores como Cauleen Smith, Ephraim Asili ou Christopher Harris não cansam de citar os nomes de Haile Gerima, Larry Clark ou Zeinabu irene Davis como referências fundamentais. E, mesmo no centro da visibilidade midiática norte-americana, não restam dúvidas: hoje, um conjunto significativo de cineastas negros bem-sucedidos em Hollywood – nomes como Ava DuVernay, Dee Rees, Barry Jenkins, Jordan Peele e Ryan Coogler – têm reivindicado filmes da geração de cineastas da L.A. Rebellion como influências decisivas. Em várias ocasiões, DuVernay tem repetindo nos últimos anos sua imensa admiração por Julie Dash, chamada por ela de “ícone para as mulheres cineastas”. Jenkins incluiu O matador de ovelhas em uma mostra de filmes influentes para seu longa-metragem vencedor do Oscar, Moonlight (2016), realizada no Lincoln Center em Nova York. Em uma análise da influência da L.A. Rebellion nos filmes afro-americanos de hoje, a crítica Soraya Nadia McDonald resume: “Não existiria Moonlight sem Charles Burnett”.

Mas, se hoje há alguns caminhos abertos para realizadoras e realizadores negros nos grandes estúdios, é preciso constatar que as gerações da L.A. Rebellion não tiveram as mesmas oportunidades. “Uma declaração de independência”. Assim o mesmo Clyde Taylor definiria a significação da L.A. Rebellion em um texto na Black Film Review, ainda em 1986. A proximidade física não poderia ser mais enganadora: não houve cineasta proveniente do grupo que construísse carreira minimamente sólida em Hollywood. Depois do sucesso de O matador de ovelhas em festivais europeus, Charles Burnett recorreu à televisão alemã para financiar O casamento do meu irmão (My Brother’s Wedding, 1983). Julie Dash foi rejeitada por estúdios hollywoodianos antes de conseguir o financiamento para Filhas do pó. Haile Gerima voltou à sua Etiópia natal para filmar. E, mesmo em um caso como o de Jamaa Fanaka, que realizou alguns longas-metragens próximos à produção Blaxploitation, sua posição foi sempre marginal. Não por acaso, Alysson Nadia Field, uma das curadoras responsáveis pela restauração, afirma que “os momentos mais lamentavelmente negligenciados na história do cinema americano foram a L.A. Rebellion e o trabalho dos cineastas associados a ela”.

Mas, se a negatividade frente ao cinema industrial salta aos olhos, há uma série de traços que, em sua positividade, perpassam os filmes do conjunto. Se não há um mínimo denominador comum, estilístico ou temático, há elementos que atravessam uma e outra obra, saltam de um filme a outro e se transmutam em novas formas. A busca pela construção de uma identidade negra autônoma, presente em todos os filmes, adquire configurações muito distintas: da busca pelas raízes via ficção de época em Diário de uma freira africana (Diary of an African Nun, Julie Dash, 1977) até a investigação da subjetividade de uma criança negra em Seus filhos voltam pra você; dos discursos políticos voltados diretamente para o espectador negro em Filha da resistência até a apoteose musical do jazz afro-americano em Dando um rolê; da convocação da ancestralidade africana na banda sonora e nos figurinos de Ciclos (Cycles, Zeinabu Irene Davis, 1989) até a formação de uma consciência política pan-africanista em Uma imagem diferente.

A crônica do cotidiano no gueto, que inaugura um mundo sensível em Um bocado de amigos (Several Friends, Charles Burnett, 1969), pontua as cenas domésticas de Seus filhos voltam pra você e se desdobra na imaginação melodramática dos filmes de Billy Woodberry. Os conflitos raciais, sutilmente sugeridos em O cavalo (The Horse, Charles Burnett, 1973) tornam-se matéria de análise nas conversas do casal de amigos de Uma imagem diferente e explodem na ação revolucionária do final de Dando um rolê.

Embora adquiram nuances singulares em cada cineasta, alguns procedimentos também atravessam as diferentes escritas autorais: a entonação que varia habilmente entre o coloquial e o literário nas narrações em voz over de Ciclos, Filha da resistência e Diário de uma freira africana; a ficção ensaística que se fragmenta entre a verossimilhança e a súbita aparição da alegoria em Bush Mama e Uma imagem diferente; a indeterminação entre o cotidiano e a vertigem onírica, como em Ciclos, Filha da resistência e Bush Mama; a montagem disjuntiva e a banda sonora heteróclita dos filmes de Larry Clark, Haile Gerima e Zeinabu irene Davis; as encenações igualmente elegantes – embora díspares – de Charles Burnett e Julie Dash; o jazz que soa alto em praticamente todos os filmes.

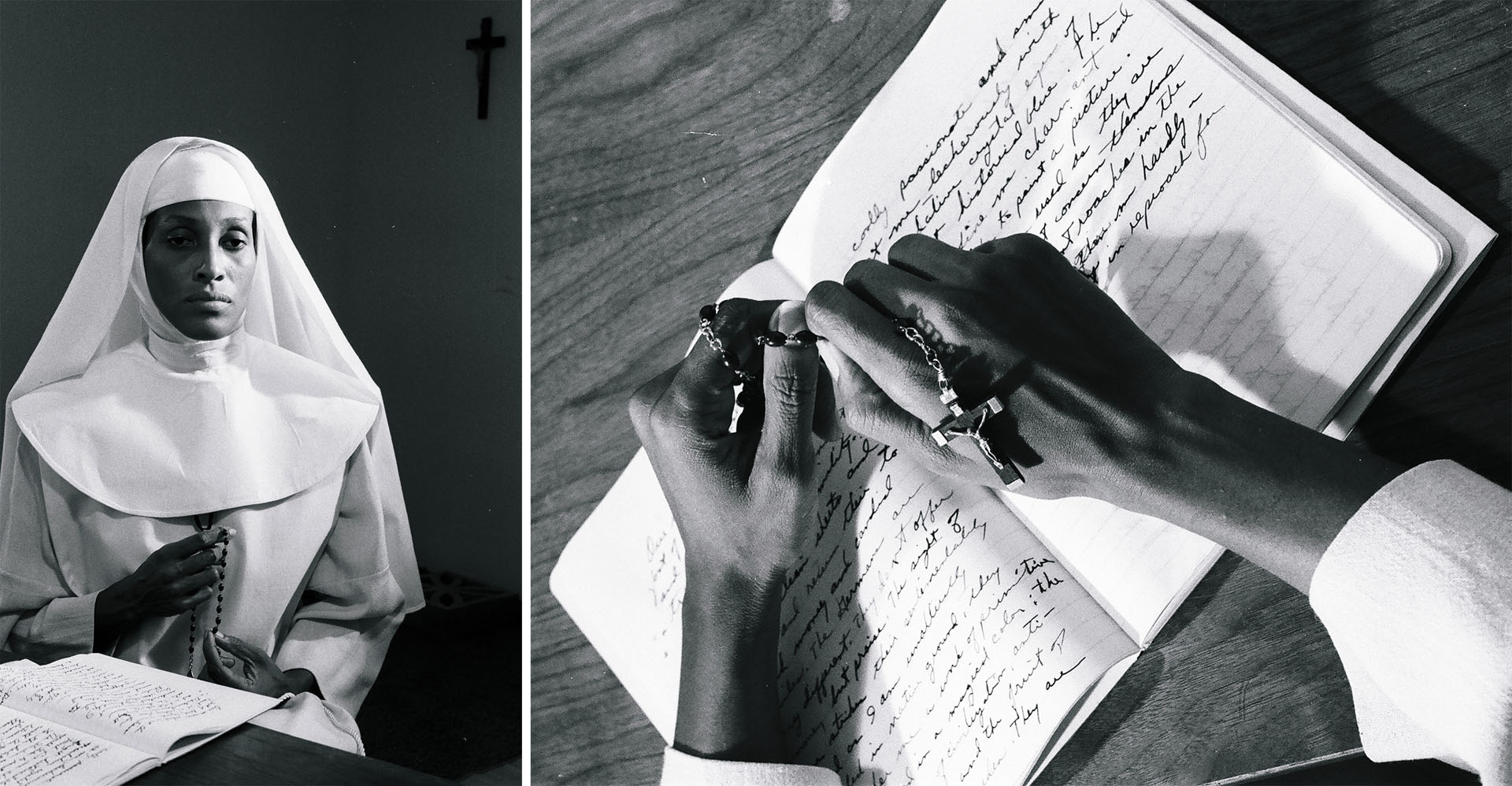

Isso sem mencionar a força das performances de atores e atrizes que circularam entre vários filmes, como Angela Burnett (Seus filhos voltam pra você, Abençoe seus pequeninos corações), Johnny Weathers (Dando um rolê, Bush Mama) e, em especial, Barbara O. Jones, cuja plasticidade constitui o cerne de tantos filmes: as poses incisivas de Filha da resistência, os olhares contraditórios de Diário de uma freira africana, o léxico acidentado e inesquecível de Bush Mama.

Pan-Áfricas e Latino-Américas utópicas

Há também algumas cisões importantes. Se os primeiros anos da produção da L.A. Rebellion – impulsionados por um programa de ensino voltado para alunos provenientes das comunidades negras, indígenas, asiáticas e chicanas, liderado pelo professor afro-americano Elyseo Taylor na UCLA – são marcados por uma majoritária presença masculina, a entrada de um número expressivo de mulheres a partir do final da década de 1970 transforma bastante o cenário. No dizer da escritora e realizadora Monona Wali em um artigo no mesmo número já citado da Black Film Review, “as diretoras negras que emergiram na UCLA no fim dos anos 1970 estenderam as tendências estéticas do movimento, enraizando percepções da cultura negra em fontes africanas, explorando veículos simbólicos, icônicos e rituais além da prática normativa, e explicitando as preocupações por justiça social. Sua contribuição particular consiste em apresentar mulheres negras que se autodefinem na tela, um esforço que representa uma ruptura mais drástica na história do cinema em comparação aos retratos de figuras negras masculinas.”

Dentre as mudanças trazidas por essas cineastas, está o aprofundamento da relação com a África. Se a figura de Haile Gerima, realizador de origem etíope, já impregnava os filmes de uma orientação em direção à cultura africana, em um filme como Diário de uma freira africana, o continente chega a ser o lugar onde se passa a história. Se um forte sentimento pan-africano já se desprende do jazz de Dando um rolê, a herança cultural impregnará os figurinos, a direção de arte e a trilha sonora em Ciclos e Uma imagem diferente. Se em Dando um rolê e Bush Mama, um pôster de uma mulher angolana com o bebê em uma mão e um fuzil na outra pontuava a narrativa de ambos os filmes, nas obras de Julie Dash, Zeinabu irene Davis e Alile Sharon Larkin, a construção das figuras femininas aprofundará a presença da cultura africana como ponto de ancoragem fundamental.

E, se a África é referência primeira, bem ao lado da influência do cinema africano – por exemplo, dos filmes do senegalês Ousmane Sembène – está um outro continente: a América Latina. Em uma entrevista a Bérénice Reynaud em 1991, Charles Burnett lembra do impacto de ver na universidade filmes como o chileno O chacal de Nahueltoro (El chacal de Nahueltoro, Miguel Littín, 1969). Durante sua retrospectiva na galeria Jeu de Paume, em Paris, em maio de 2017, Haile Gerima mencionou mais de uma vez a influência de cineastas como os argentinos Fernando Solanas e Octavio Getino, o cubano Tomás Gutiérrez Alea e o brasileiro Glauber Rocha. Em seu prefácio ao livro L.A. Rebellion: Creating a New Black Cinema, Clyde Taylor menciona ainda a cubana Sara Gómez e o brasileiro Nelson Pereira dos Santos. A presença do brasileiro Mario Silva entre os alunos da UCLA naquele momento certamente teve um impacto nesse sentido. Mario foi um colaborador fundamental de Charles Burnett, Haile Gerima e, especialmente, Billy Woodberry. Como relatam os curadores da restauração, Allyson Nadia Field, Jan-Christopher Horak e Jacqueline Najuma Stewart, o brasileiro teria sido responsável, por exemplo, por encorajar Woodberry a se transferir para a UCLA.

A herança que os cinemas modernos africanos e latino-americanos legaram à geração da L.A. Rebellion pode ser identificada em traços recorrentes, como o recurso à imaginação mítica, a construção de alegorias, a incorporação de discursos revolucionários à banda sonora dos filmes, o gosto pela colagem ou a constante mobilização da montagem vertical. Mas esse legado também se expressa na identificação de uma utopia comum: a luta anticolonial, que tanto para os cineastas do “Terceiro Mundo” quanto para os afro-americanos, nas ruas de Dacar como nas de Havana ou do bairro de Watts, é uma questão de forma, e reivindica a descolonização do olhar.

To be young, gifted and black

É impossível sair de um mergulho na filmografia da L.A. Rebellion sem um punhado de imagens inesquecíveis. O travelling que percorre as celas da prisão e descobre os jovens negros, um a um, enquanto TC lança um recado a Dorothy e ao espectador em Bush Mama, seguido do contraplano do olhar frontal da protagonista, emoldurado por outras grades. Mas também a hilária batalha campal para arrastar uma máquina de lavar no espaço exíguo de Um bocado de amigos. Os olhares contorcidos de Barbara O. Jones em Diário de uma freira africana, mas também a beleza épica de Nathaniel Taylor em Dando um rolê. A parada na imagem que petrifica a reação do menino em O cavalo ou as mãos da protagonista de Filha da resistência se debatendo entre as grades da cela e a câmera que a filma.

Ou ainda o interlúdio onírico de Ciclos, com as mulheres de óculos escuros a tomar conta das ruas da cidade como quem possui, com autoridade e alegria, um território. É como se a célebre canção de Nina Simone e Weldon Irvine – “To be Young, Gifted and Black” – tocasse nessa passagem, que cria uma imagem rara para o sentimento de orgulho. Na regravação da canção no disco Black Gold, em 1970, a estrela se dirigia ao público antes de tocá-la: “Essa canção não é endereçada, primeiramente, às pessoas brancas. No entanto, ela não deixa vocês tristes, de nenhuma maneira. Ela simplesmente ignora vocês.” E, após a enxurrada de aplausos, continuava: “Porque meu povo precisa de toda a inspiração e de todo o amor que ele possa conseguir”.

Os filmes não circulavam como as canções de Nina Simone, contudo, e como foi o caso em tantas outras cinematografias marginais, a relação entre o cinema dessas gerações e a audiência das comunidades afro-americanas foi, em grande medida, um hiato quase intransponível. Se, na primeira metade do século XX, pioneiros como Micheaux chegaram a constituir circuitos de produção e distribuição comercial próprios e alternativos, que foram estáveis durante algumas décadas – sustentados pelo público afro-americano –, é importante lembrar que, tantos anos antes da consolidação da televisão, o cinema era um fenômeno social inteiramente diferente, com uma presença massiva no cotidiano e um enraizamento maciço na experiência popular. Em meados dos anos 1970, a abrangência e o escopo da insurreição estavam fadados à insularidade.

O que aconteceu em Los Angeles teria mesmo sido uma rebelião – não uma revolução. Por outro lado, guardamos ainda a lembrança de uma história contada por Haile Gerima durante sua retrospectiva parisiense. Certa vez, na saída da sessão de um de seus filmes em um festival no interior dos Estados Unidos, uma senhora negra que estava na plateia veio cumprimentá-lo e, discretamente, colocou uma nota de dez dólares no bolso de seu paletó. Ele só se deu conta depois que a mulher já tinha ido embora, mas a ação se repetiria inúmeras vezes durante sua carreira. Alguns meses depois, em uma entrevista de Charles Burnett, reencontramos a mesma anedota.

Algo nos comove profundamente ao imaginar esse gesto. Poucas vezes na história existiu, até nossos dias, um conjunto tão vigoroso de filmes feitos de preto para preto, de preta para preta, e que se afirmassem com tamanhas altivez e independência. Os filmes dessa geração jovem e talentosa representam um tesouro dos mais valiosos para o presente e o futuro do cinema, para os cinemas do presente e do futuro. Ao fim e ao cabo, a maior potência desse incêndio inaugural é a de irrigar outros começos.

…

Luís Fernando Moura é pesquisador e programador de cinema. É curador e, desde 2015, coordenador de programação do Janela Internacional de Cinema do Recife. Victor Guimarães é crítico, curador e professor. Atualmente é um dos curadores de longas-metragens da Mostra de Cinema de Tiradentes. Ambos são programadores da mostra L.A. Rebellion nos cinemas do IMS.

Conteúdo relacionado

Mostra L.A. Rebellion no IMS Paulista

Mostra L.A. Rebellion no IMS Rio